東京大会は、語らいの生まれる空間です。

たとえば、1日目、8月10日の交流会では、

ゲストを迎えて自由に話したり、演ってみる交流が組まれています。

今日は、その一つをご紹介しましょう。

8月10日(金)夜の前田浪江主催交流会

「セクシュアリティの多様さについて知ろう」

講師:渡辺大輔(千葉大学他・非常勤講師)

自分の周りに、性同一性障害や同性愛者などのセクシャルマイノリティがいると

考えたことはありますか?性自認と体の性は一致していて、異性愛が当 たり前

だと思っていませんか?無意識に生徒へ異性愛を強要したり、ホモネタを笑う生

徒をそのままにしていませんか?中には男女別の制服や男女別に 行う体育の授

業に違和感を持っている人がいるかもしれません。

セクシュアルマイノリティ教育の専門家であり、ご自身も当事者である渡辺先生

のお話を聞いて「性」のしばりから自由になる第1歩を体験しましょ う。もち

ろんジェンダーの問題も多いに絡んでくる交流会になるはずです。

開始30分前くらいから、ゲイフレンドリーな曲を聴きながらお茶会も開催しま

す。(夕食は各自で)全国津々浦々から届いた(届けばですが)美味し いお菓

子をいただきながら食後のデザートを楽しみましょう。

この他に、岸田さんと田中さんが「竹内先生のお話を聞く会」

山田さんと首藤さんが「エンパワーメント・聴く力」

船山さんと小柴さんが「居酒屋で自分の夢と高校の幸せを語る会」

船橋さんが「渡部謙一さんと語る東京の教育改革」

森さんと岡村さんが「田村哲樹と語る会」を企画しています。

当日までこの指止まれ方式で交流会を参加者が作れます。ご一緒に語らいの生まれる空間を作っていきましょう。

細腕三学年主任奮闘記③

(前回の続き・生徒総会にて)

このままフロアの生徒からカーディガン着用について学校側に何も反論がないのか?と思った時、

なんと司会席に座っていた生徒会執行部の女の子が「ちょっと意見いいですか?」と手を挙げました。僕は少し驚きました。その子は普段とても物静かで、人前で、しかも全校生徒・職員の前で意見を

言うようなタイプではなかったからです(僕が勝手にそう思っていただけかもしれませんが)。

その子はしっかりとした口調で、

① セーラー服がどれだけ寒いのか、女性教職員は分かっているはずであるという事

② 「学校を休まないように」と先生方は言うが、寒さを防ぐ事も学校を休まないようにする

自己管理の一環であるという事

③ カーディガン着用禁止になった理由の一つに、「指定外の色のカーディガンを着ている生徒

がいた」というものがあったが、少なくとも自分たちが入学してきた頃、三年生の先輩方に

赤や緑、ピンクのカーディガンを着ていたのを見たが、先生方がそれを注意・指導している

場面は無かったという事

④ 入学の際にもらった生徒心得には、「高校生としてふさわしいカーディガンかジャージの

いずれかは着用してよい」と書かれていて、このような曖昧な表現では私たち生徒が間違った

着方をしていても(生徒同士が)お互いに注意しあう事が出来ない事

という事を中心に、理路整然と意見を述べました。体育館中がシーンとなって聞いてきました。

さらに、こうも述べました(以下は全文を記載します)。

これを言い訳にするわけではありませんが、そもそも、校則自体が当時の私たちにはあまり

浸透していませんでした。

カーディガンが禁止になった原因は、確かに校則を守らなかった私たちにあります。

しかし、違反していることを知っていて見逃したりする先生方もいらっしゃいましたし、

このような指導不足も原因の一つだと思っています。

当時よりはっきりと色の指定や着かたについて指導していただけたなら、今の私たちなら守る

ことが出来ます。

私たち生徒と先生方がお互いに良いと思えるような、カーディガンについての校則を新たに作り

直していただけないでしょうか。どうか宜しくお願いいたします。

見事でした。彼女が言い終わってしばらくすると、ごく自然に全校生徒から拍手が起きました。

この高校に赴任してから、生徒総会で見る初めての光景でした。僕も思わず拍手しました。

この意見を受けて、生徒指導部長が再び登場し、「意見は分かりました。カーディガン着用については生徒指導部だけではなく、職員全員で決めるものなので、今すぐに返事は出来ません。

意見を引き取って職員で話し合い、その後どうするか決定してみなさんに連絡します」と告げました。

その後、職員会議で話し合い、「女子は指定ジャージの下から・男子は学ランの下から・色は

紺や黒系統のみ」という条件つきで、それに反する場合は『預かり指導』になる、と決まりました

なおかつ「お試し期間」を設けて、その期間中に「累計15人以上」の違反者がでたらカーディガン着用は認めないということも決まりました。

生徒が要求を出し、それを教職員が受け止めて、校則を変えるきっかけになった場面でした。

ただ、この話には後日談があります。(またまた次回に続く………………)

沖縄高生研 照屋

「“新高生研”って何が新しくなるんだろう?」

滋賀の藤本です。現在、新高生研仮事務局長の任にあります。

1月31日付けの久田さんの記事(「新高生研に願う・その1…単行本を出そう」)に応答します。「”新高生研”って何が新しくなるんだろう?」と久田さんは問います。それについてのあくまで私の個人的な考えですが、このブログに書くことで私なりの考えをまとめてみたいと思います。

現在の高生研は、会則で見る限り、確立した理論を一般会員に普及していく組織の作りであったということができるのではないでしょうか?それに対して新高生研は、さまざまな現場の実践にもとづきながら新たな理論を作っていく組織の作りであるということができるのではないでしょうか?

そのように考える理由を現会則にもとづいて述べます。

現在の高生研には常任委員会という機関があり、「常任委員会は、本会の最高指導機関である」(会則の5の(2))とされています。いわば常任委員会と一般会員には指導する者と指導される者という関係があるということでしょう。集団づくり論という確立した理論を常任委員会が指導し、一般会員はそれを指導されるという関係が会則の前提にあったのではないでしょうか?

また会則の7には「本会員の権利と義務」として次のような規定があります。

(1)会員は各県毎に支部を結成する。

(2)機関誌の普及につとめる。

(3)会員拡大につとめる。

(4)機関誌が送付される。

(5)各種例会に常任委員の派遣を要請することができる。

この5つのうち、(1)から(3)は会員の義務でしょう。また支部という表現からも中央の組織と地方の支部という上下関係(上部組織と下部組織)が想定されています。

(4)と(5)は会員の権利ということができると思いますが、その権利にしても、みんなで議論して理論をつくっていくという権利というよりも、先ほども言ったように最高指導機関としての常任委員会(常任委員)から理論を与えられる権利と読み取れます。

このように「本会員の権利と義務」を見ても、確立した理論を常任委員が一般会員に普及していくことを想定した組織の作りであったということができるのではないでしょうか?

しかし生徒(若者)の現実は、集団づくり論で上手くいくような状況ではなくなってきました。生徒(若者)の現実をもう一度捉え直し、実践と理論を問い直す必要が出てきたのだと思います。そして組織形態自体が、現場の実践にもとづいてたえず理論を作り出すことのできる組織に再組織される必要が出てきたのではないでしょうか?

新高生研では、支部はつくりません。もちろん各都道府県ごとの高生研は存在しうるでしょう。それは各都道府県の高生研会員がつくる都道府県単位のサークル組織です。全国と各都道府県のサークルは、上下関係ではありません。

また最高指導機関である常任委員会もおきません。

機関誌グループ、大会グループ、全国通信グループ、理論研究グループという有志グループをおき、それぞれのグループが機関誌を作成したり、大会の計画運営を担ったりします。

有志と言っても、やりたいときだけ参加するというものでものではなく、グループ員は各活動の担い手として責任を負います。(やりたいときだけというオブザーバー的な参加も可能ですが。)活動を担う意志のある会員なら誰でもグループ員になれます。

各グループはたんに実務を担うものだとは私は考えていません。理論研究グループは言うに及ばず、機関誌グループにしても、大会グループにしても、全国通信グループにしても、たえず理論的力量を高めていく必要があるでしょう。機関誌や全国通信にどんな実践を載せていくのか、どんな論文を載せるのかを考えなければなりませんし、大会のレポートをどのレポートにするのかについての判断も理論的な力量がなければできないでしょう。でなければそれぞれの活動は質の高い活動にはならないでしょう。それぞれのグループ員が理論的に高まる必要があるのです。4つのグループ活動のそれぞれがそれぞれの活動形態に応じて理論的力量を高めていくのです。

各グループのチーフは、全国に分散することになるでしょう。関東への一極集中ではなくなります。その活動の中心としてもっともふさわしい人になってもらう必要があるからです。

現在の高生研には全国委員会という一種の代議制の組織があります。会費の多くはこの全国委員会の旅費に使われています。しかし新しい高生研では、まずグループ活動を重視します。なぜならすでに述べたようにそれぞれのグループがそれぞれの活動形態に応じて理論的力量を高めながら活動を作っていくことを重視するからです。

現在の高生研は確立された理論を普及する組織の作りであったと言いました。その理論の普及のための組織の一つとして全国委員会を位置付けていたのではないでしょうか。たとえば、会則の5の(3)に全国委員会は、理論研究を行う機関ではなく「全国運動に責任を負う機関である」とされています。全国運動とは理論の普及ということではないでしょうか。

もちろん実態はそうではなかったし、極端な言い方をしているかもしれません。しかし、上に挙げた会則を見る限り、そういう組織の作りであったということです。

それに対して、以上述べてきたように、新高生研の組織の作りは、多くの一般会員をまきこみながら、さまざまな現場の実践にもとづいてたえず新たな理論を作り出す組織の作りになっているということが言えるのではないかと思います。

(新会則の案についてはまもなく発行される会員通信をご覧ください。)

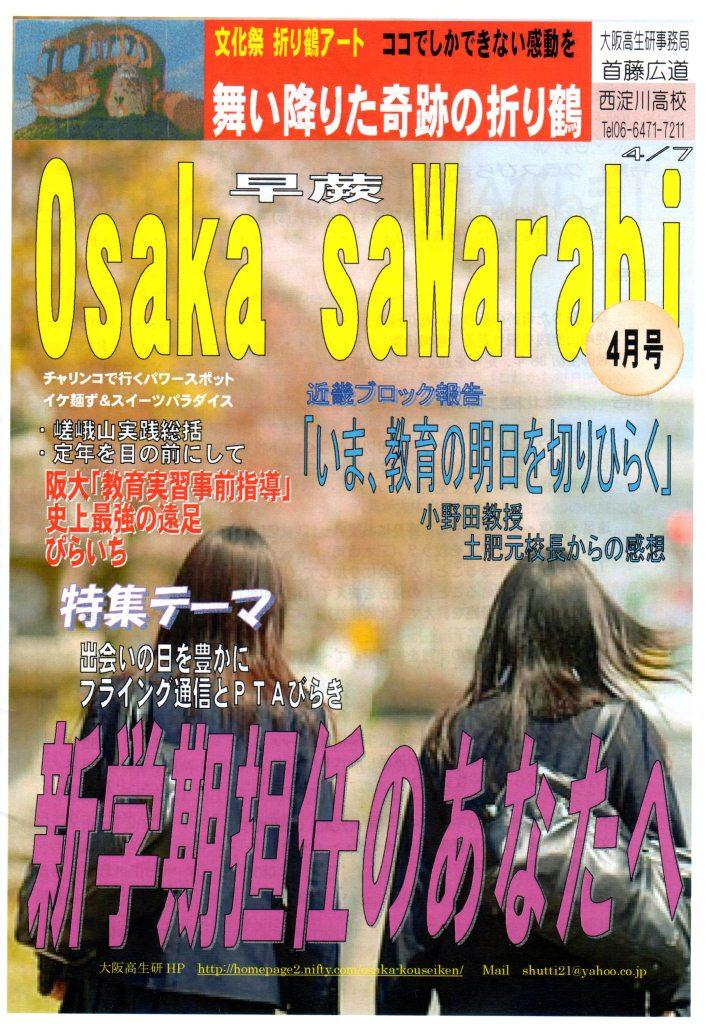

ついに登場、カラー版早蕨(さわらび)

連弾企画の“妄想”

大阪・サトウです。

この間の「大阪の教育をめぐる状況」、全国からいろいろとご心配の声、励ましの声いただいています。

ありがとうございます。

条例制定に対抗する部分では、大阪高生研(およびメンバー)、いろいろとがんばってきましたが、もはや「大阪ローカル」のものではなくなってきており、全国に向けても、さらに発信していかねばならないなあ、と思っています。

<一例です>

http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/5051221.html

http://blog.goo.ne.jp/kyoikunoashita

さて、今年8月の全国大会ですが、ほぼ同じ日に教科研の大会が東京・法政大学であります。(教科研大会は8月9,10,11。高生研は10,11,12)

「この間の大阪の動向については、教科研でも最重要検討課題として位置付けていて、先週末からの全国委員会でも大いに議論をしました」

ということで、サトウは教科研の担当氏から、実践報告を頼まれ、高生研大会が始まる10日の午前中指定で、報告させてもらうことになりました。

(「「教育基本条例案」を私情をまじえず教えてみた」)

それとともに、10日夜、高生研大会の交流会企画で、「東京の教育改革は何をもたらしたか」(高文研)の著者、渡辺謙一さんを招いてお話をうかがう企画があるとお聞きしました。

こちらも楽しみです。

で、これら、「大阪から東京から」として連弾企画にできないかな。

①10日午前「大阪の現状と高校生はこの条例をこう読んだ(佐藤の実践報告)」(教科研大会分科会)

②10日夜「渡部元校長を招いての東京の教育をめぐる状況の報告」(高生研大会交流会)

もっと言うと、(もう問題別の内容は決定しているのかもしれませんが)

③12日午前の問題別分科会で、「東京、大阪の状況がこれからどのような方向に向かうのか。われわれ現場教師はどう対峙すればいいのかをテーマとしたシンポ」(問題別分科会。まだイメージだけですが、市川昭午さんや渡辺治さん、土肥信雄さんなどのお話をききたい)

と、3つセットにした連弾企画。

教科研の方にも呼びかけて、高生研、教科研合同で、「ハシゴできます。大会に行こう」と呼びかけられないか。

……などと、いろいろと妄想ふくらむ新学期。

でも、新学期はじめのばたばた、自転車操業。

今年度も相変わらずですが、どうぞよろしくお願いします。(大阪・サトウ)

☆☆☆佐藤 功 taikanokaisin@kd6.so-net.ne.jp☆☆☆

担任拝命!

2年間、教育相談係でくすぶってたのですが

今年は花の3年担任を拝命しました。

うちの学校の始業式は、今年は9日(月曜日)なのですが、

クラス発表は、6日の金曜日に行われました。

例年、始業式の前日に、行われる慣習なので、

この日を狙ってゲリラ的に初SHRを決行。

今年は、初めて臨時教員をするフレッシュな副担任と一緒に

机移動の終わった教室に入り、

着席させ、出席番号1番の子に号令をかけてもらい、

「3年2組の担任をすることになりました伊藤香織です」と

軽く自己紹介。

予想外に盛大な拍手をもらい、テンションもアゲアゲ(笑)

副担任にも自己紹介してもらったあと、

早速、クラス名簿、時間割、月曜日の日程等の入った

学級通信0号を配布。

「はや!」「すげ!」というサプライズに満ちた反応に

一層気を良くしつつ、わずか10分足らずのパフォーマンスを終了。

職員室に帰る道すがら、副担任の先生が

「みんな、すっごくニコニコしてましたね!

楽しそうでした!」と言ってくれて、

客観的にも上手く行ったんだなぁ、と実感。

「他のクラスを出し抜いてね、

「なんだかこのクラス、楽しそう!」って最初に思わせるのが

結構効果的なんだよ。」

と、ちょっと姑息な手段を伝授。

でも、ホントに、効果あるんですよね(^-^)

さて、明日は本番。

これから本物の学級通信創刊号を仕上げます。

ギャルズの仁義

一昨年の文化祭での出来事。A高校の文化祭では、オープニングの際にクラスの代表者による出展のPRを行なっている。2~3人の生徒がステージに上がり「1年○組は中庭で縁日をやりますので、みなさん来てくださいッ!」というようなことを言って終わるクラスが多いのだが、最近ではダンスやパフォーマンスを披露するクラスも現われ始めている。

1年生のあるクラスでは、元気のいいギャルズがPRでパラパラを踊りたいと練習を始めていた。ちょうど同じ頃、2年生のクラスを超えたギャルズ有志も、中庭ステージ(A高校では中庭に鉄パイプとコンパネでステージを組んでいる)で踊るためにパラパラの練習をしていた。そして、それが偶然にも“かぶって”しまったのである。間もなく2年生のギャルズから横槍が入った。「うちらの曲パクッてんじゃねぇよッ!」てなもんである。1年ギャルズは「2年の先輩が因縁をつけてきた」と学年室に駆け込んで来た。2年ギャルズの行為は、明らかに活動への不当な介入であるから「君たちはそれに屈する必要はない」と諭したが、そうは言ってもやはり2年ギャルズは怖い。その時、学年主任は「今後、2年生が同じような圧力をかけてきたら、すぐに先生に言いに来なさい。必ず俺たちは君らを守る!」と言い切った。彼女たちは、口々に「○○先生、カッコイイ!」「惚れる!」などと言いながら学年室を出て行った。その後、両学年の職員が目を配りながらお互いの練習は続き、いよいよ文化祭当日を迎えた。

ところがいきなりアクシデントに見舞われた。いつも携帯にダウンロードした曲で練習していたのだが、その音源をステージ上で拾うことができないのである。元気よくステージに上がった1年ギャルズは、そこで立ち往生してしまった。仕方なく、次のクラスのPRを先に回したものの状況は変わらない。その時である。2年ギャルズ有志の一人がステージに近づき、自分たちの音源(CDかMD)を1年ギャルズに渡した。“敵に塩を送る”とは、まさにこのことである。何だかとても暖かい気持ちになるような出来事だった。

さて2年生ギャルズ(その名も『小悪魔愚連隊』)のほうだが、中庭ステージで元気良く3ステージをこなした。残念なのは、その中の何人かが学校を去ってしまったこと。まあ、これが現実である。

片桐哲郎

地域で生きる若者、高校生(2) ~若者が多いまちの雰囲気~

新しいまちでの1カ月は「住めば都」を肌身をもって実感した。最初は徒歩5分以内にコンビニのない生活に辟易としていたが、今では徒歩30分程度なら夫婦で買い物、食事にといそいそと出かけるまでになった。仕事や生活が不規則な私たちはよく出前を注文する。都会に住むとインターネットでも「出前館」なるサイトなど気軽にオンラインで、ご飯ものでもピザでもスープカレーでも寿司でも何でも食べることができた。今は、タウンページなどで住所が書いてあっても土地勘がないので、自分の足、目、舌など身体のあらゆる機能を使っておいしい店を「開拓」する。とにかく、便利のない分、何でも自分から動いて生活することはある意味「人間らしい」営みに戻ったのかもしれない。

新しいまちを歩いているととにかく2,30代の若い人たちが目につく。北海道であらゆる市町村を回ったが高齢者以上に多く会う世代がいないのでかなり新鮮な光景に見えた。自宅から10分近く歩けば有名会社も軒を連ねる工業団地があり、直近のコンビニには作業着の人たちが買い物に押し寄せる。バイパス沿いの安売り店や飲食店に行くと若夫婦や小さい子ども連れの家族、学生かもしれないカップルなどが多く見られる。ちなみに自宅は賃貸であるがここの管理会社の担当社員も、休日なのにガスを開けに来てくれた作業員も地元企業に勤める若者であった。ちなみに向かいは大家さんの息子夫婦と小さい子どもの3人家族であり、小さい子どもには目のない小学校勤めの妻はさっそく子どもと仲良くなり、母親とはメル友になったようだ。

ちなみにここの役所には出身学部・院の同じ先輩、後輩が数人勤めている。先輩は中堅どころであるが、外から見るところかなり重要な仕事を任されているようであり、地域でもずいぶん信頼を集めているようであった。また、この先輩を中心に月1回終業後にまちづくりの勉強会を開いており、あらゆる部署から若手の積極的な参加が見られた。さっそくその集まりに私も顔を出したが、そこには旧態依然とした公務員気質はどこにも感じられなかった。やはり、若い人の新鮮な感覚はどの組織や地域の活性化にも欠かせないものなのかもしれない。

(北海道高生研 井上)

大会の用意

50回東京大会は8月10日(金)~12日(日)です。

会場予定地となっている東洋大学白山校舎6号館はとても使いやすい会場です。白山校舎全体は旧白山通り(狭い)と白山通り(片側3車線)に面しているのだけど、6号館は広い白山通り側にあります。この入り口から南西方向に300m行くと小石川植物園があります。江戸時代の養生所があった所です。私が豊島区立巣鴨小学校の2年生だったとき、ここに遠足に来ました。

さて玄関を入ると広い吹き抜けになっていて2階より上ににさまざまな広さの教室があります。2階に上がっていく階段も広くて100人ぐらいなら記念写真を撮れるでしょう。分科会場も全体会場も2階にあります。階段を上がったところの空間は出会い、語り合い、そして交流会などの情報交換の場になるでしょう。

6号館の地下にはもの凄く広くて日本一人気があるといわれる食堂があります。夏休みには営業していないのが残念です。ここは大交流会の会場には広すぎるので、現在3号館の食堂を予約しています。ここはまだ見ていないので4月14日の常任委員会の前に、私、片桐さん、望月さんの3人で視察し、料理のメニューや料金についても相談してきます。

大会中は昼食は各自で取ってもらいます。お弁当は用意しません。私と池野さんで近くを歩き回って、昼食地図を作ります。大会のしおりに掲載します。

一般分科会と問題別分科会の報告者は4月14日の常任委員会で確定します。リーフレットは5月12日の第112回全国委員会で配布します。

東京大会実行委員会事務局長 船橋聖一

『高校生活指導』192号の特集には

新学期。高生研としても、新高生研を目指して大切な数ヶ月を迎えることになりますね。

さて、大学では今、様変わりが求められています。私が『高校生活指導』192号で「今、大学に行く意味を問う」を特集したのも、構想の出発点はそこにありました。

3月中旬、京都大学で開かれた大学教育研究フォーラムというものに参加してきました。私は「初年次教育」とか「共同」を取り上げた分科会に意識的に参加しました。というのは、私が勤務している大学でも初年次教育を重視していて、全入学生を対象とした学び方学習の授業などを行っているのですが、昨年私が担当した講座が大変不本意な結果に終わってしまったからです。今年度どう改革したらいいのか、そのヒントを探そうと考えたわけです。

その中の一つ「討議力養成を中心とする教養教育の改革」という小講演に参加したときのことです。報告内容は、某有名大学の授業実践で、PISA対応の討議力養成プログラムの開発、日本における国際先端教養教育の実現を目的にしたもので、他者と異なる意見を交わし、自らの考え方の一面性や理解の不十分性に気づき、自らの見方を修正していく討議の力を学生に身につけさせる、というものです。教室そのものを討議しやすいように移動式机に改造して、その机をくっつけて、その中央にイノベートボードなるものを置いて討論を記録していき、あとで発表に使ったりする、いわば小~高でもやるような班学習みたいなものがメインになっています。教室を変えたことをイヤだといった教員は一人だけで、「もっとこういう使い方できる」など、積極的な反応が学生からも教員からも見られたと言います。発表者は、「ディスカッションは学ぶ力を高めるために行う」ものであって、「討議力は、それだけ取り出して訓練することはできない。各教科に埋め込み、それぞれが取り組むものである。」と言います。当然と言えば当然ですが、重要な指摘だと思いました。問題はこのあとです。

商店街活性化のために討論を巻き起こそうと、学生たちを引き連れて地域の商店街に出向いたとき、意外なものが活性化したと言います。それは、利害対立、意見の衝突、ねたみといったものです。発表者は、「自営なので、協力する文化がない。自分のやり方はこれしかないと思っている。1回だめになると元に戻らない。それは大学に似ている」と言います。私は「利害対立、意見の衝突こそが討議の本質ではないか」と質問したのですが、「大切なことは最終的な目的は何かということであって、授業という人工的な空間では学ぶ力である。」との回答でした。

私はここで何が言いたいのかというと、ここにこそ、高生研の存在意義があると感じたということです。

「共同」「協力」「討議」「批判的思考」…こういったことは、今、多くの大学、研究団体、学会で実践、研究が行われています。しかしそれらの根底には「予定調和」があるように思えてなりません。

高生研(全生研も)は、集団には利害対立、意見の衝突がつきものであって、それをどのように乗り越えていくかというところに実践・研究のベースがあったと思います。

大学でこのように、共同とか討議といったことが盛んに取り上げられるようになったということは、早晩、高校でも共同とか討議といったことに取り組めと言われるようになる、そう想像するのは、あながち的外れではないでしょう。

そんなとき、私たちは、利害対立、意見の衝突といったことにどこまで勇気を持って向き合えるでしょうか。そこにこそ、高生研の試金石があるのではないか、そんなことをこの春休み、考えていました。

久田晴生

高生研会員倍増計画 100の方法

24日に2013年の大会会場となる同志社高校の見学も合わせて、

仮事務局会議が行われました。14名が参加していました。

京都 岸田康子

100の方法のうち、50を考えました。

あとはみんなで動きながら考えて、会員倍増を達成できたら

いいなと思っています。本気です(笑)

1)リーフレットは常に持ち歩く

2)新刊の会誌も持ち歩いて売る

3)その場で申込書に記入してもらう

4)他の研究会に行くときは許可を得て宣伝する

5)他の研究会に行ったが許可を得ていないときは、質疑応答でさりげなく「参考になったのは…」と宣伝する

6)他の研究会でレポーターをするときは「18歳を市民に」というフレーズを使う

7)他の研究会でレポーターをするときは、会誌を紹介する

8)仮事務局メンバー全員、メールの署名の下に高生研の宣伝をつける

9)新入会員特典をつける~たとえば割引~

10)新入会員特典~○○先生に教えてもらえる券~

11)会員は、新会員に入会してもらえら特典がある

12)各種教育系雑誌・メディアの取材を受ける

13)会誌に寄稿すると特典がある

14)フェイスブック大活用

15)教育雑誌にただで広告してもらう

16)教育雑誌に寄稿し、ついでに広告してもらう

17)「法人」「団体」会員も募る

18)「行商」(会誌を売るのがメイン)、「出前」(“高生研プチ講座”をしに行く)

19)穴場かスキマに会誌を売りにいく(「穴場」や「スキマ」は現場で探す)

20)「学校の生活指導部には一冊!」というチラシをつくる

21)現会員がひとりずつ、東京大会に誘う

22)東京大会中、その場で入会してもらうえるよう、「高生研の50年と精神」という展示ブースをつくる

23)例会などに「いちげんさん」だった方には、都度お礼状を送る、で、お誘いも送る

24)他の研究会への入会を誘われたら、そちらにも入り、その相手にも高生研に入ってもらう

25)これまで会誌への執筆、例会、大会参加されていた(された)方をリストアップし、最近遠くなっていた方から(ほど)お声かけをする

26)ホームルームびらきや行事への取組の一部のみを(「ふいのまじわり」などに)アップする→役立つ情報の「予告」(会誌の立ち読み感覚、全部は載せない→会誌を買ってもらう)

27)偉い方?有名な方?にコメントをもらい、会誌の帯にする

28)普通の教師の普通のコメントを帯にする、できれば若いひと

29)生徒・保護者の大規模アンケートなどで声を聞き、「高生研に入ってると『安心される教師』というイメージ作戦」(笑)

30)こういうことを、みんなで出し合う。で、来るのが楽しみ、来たら楽しい事務局会議、やりたいことができる研究会にしよう!

31)行政と連携し、「文科省推薦研究機関」のように認可を受けて、参加者の負担を減らす

32)教育学部系・教職課程系のある大学とのタイアップで、教職希望者に存在を知ってもらう

33)採用試験対策講座の「主催」もする

34)○○研究会と提携

35)○○協議会と提携

36)PTAと提携

37)ロゴマークを作り、バンパーステッカーを作る

38)高生研の『課外活動』を認可し、そこメインの会員活動もありにする

39)ロゴマークの入ったグッズを製作し、広報に利用→入会特典

40)吊り広告・交通広告

41)府県レベルの私学連合会・教育委員会と提携

42)「皆勤賞」・「精勤賞」の表彰

43)「勤続●●年」記念賞の制定

44)現会員が入っている、高生研以外の研究会名をリストアップし、そことの例会などの共催

45)私のお世話になっている私国研・こくご教科懇談会との共催

46)高生研HP以外に「瓦版」の発行

47)高生研カレンダーを作り、新規・継続会員さんの特典にする

48)高生研DMを送る

49)バナーを複数種つくり、他の研究会のHPやブログに貼らせてもらう

50)広告飛行船を飛ばす

質より量で考えたので、えぇ??というものもあります。

でも、私にとって「とっておき」の高生研活動への参加を、

一人でも多くの人に知ってもらいたい、という

純粋な気持ちからです。

紅葉と授業

東京高生研 上條隆志

久しぶりに高校2年の物理の授業を持ちました。秋になると学校の近くのR庭園の紅葉がきれいです。有名な観光スポットでもあります。

秋晴れの1日、授業へいって「今日は天気もいいし、R庭園の紅葉が真っ盛りです。で、もし君たちが良ければ野外授業にしたいと思うのですが」といいます。私たちのころはHRや授業で外に散歩に行ったりするのは良くやりましたが、最近の子は学校は基本的に教室で聞くものと思っているので「えっ本当?」「おおっ」と驚きの反応が返ってきます。もっとも物理ではときどき大きな実験は廊下でや野外でやっていますが。

授業は2時間続きなので行って帰っても時間は十分。玄関前に集合してみんなで向かいます。ここは有料なのですが公立の学校は頼めば無料にしてくれます。「私に任せなさい」といって係員にお話しします。実はLHRでも利用しています。「先生、顔なんですね」と生徒。

中にはいるとさすがにすごい紅葉です。まずは小広場に丸く集めます。「さてこの紅葉の色はきれいですが、なぜこの色が見えるのでしょうか。日光はすべての色を含んでいますが、黄色く見えるということはちょうどその反対の色を葉が吸収して残った色の光が出てきて見ているわけです。この原因となる色素の分子はカロテノイドと呼ばれる一群の分子です。トマトの赤、カニ・エビの赤、卵とトウモロコシの黄色などほとんどの色はこの分子によるものです。」

「この分子は炭素が一本の鎖のようにつながっている特別な構造をしています。実はこの鎖は交互に二重結合でできているため、そのうちのひとつの電子が鎖の中を自由に動けます。ちょうど一本の金属の棒のようです。つまりアンテナみたいなものですね。で、この分子の長さが違うと違う波長の色を吸収します。生物のもつカロテノイド分子の長さが、その生物の色を決めているのです」

「この理論をはじめて作り上げたのはノーベル賞をもらった朝永振一郎です。つまり朝永が人参はなぜ赤いかをはじめて解明したと言えます。」

説明はここまで、後は十分に自然のすばらしさを感じ取ってくださいと、自由に探索。「おだんごが食べたくなったら××××」。紅葉狩りに来ている市民から「いいわね、社会科見学?」と聞かれて「いいえ、物理の授業です!」とさわやか。

家に「どこにいると思う?」とメイルしている子もいます。「教育の原点ですね!」という子も。「それほどじゃないけど。」

いろいろ話ながら生徒と歩くのは素敵です。授業ノートにそのときのことを詩に書いてくれた子もいました

仲間をどう認め合うのか

年度末です。昨日、うちの学校でも終業式が行われました。私が担任を受け持つクラスも締めくくりの日です。さして大したことをするわけでもなく、ただ、次の年度につなぐ日であることは意識しています。

3学期のはじめ、学年通信に担任の「3学期の目標」を掲げました。言ってみれば、「学年通信のためにつくった担任の3学期の目標」です。自分の体重のことを数値目標として掲げる先生もいれば、努力目標を上げる先生もいます。そのひとりとして私はちょっと悩んでしまいました。教師としてかっこつけるつもりでないが、「有言実行」の覚悟で明確な目標を設定して生徒の目に見える形で達成したいと思いました。

思いついたのが通信の発行回数です。

私は基本的に週1回のペースでHR通信を発行することにしています。書くことがあればそのペースにはこだわりませんが、定期考査中や長期休業期間は出していません。単純計算して年間30号ぐらいの発行になります。

今年度、2学期末までの時点でそのペースはすでに失速していました。理由は、どうもクラスの生徒と旨く噛み合わないといったところでしょうか。文化祭の時期や修学旅行の時期になると発行ペースが上がったりするのですが、そうならなかった私でした。結果、2学期末までの時点で25号しか発行できていませんでした。

掲げた目標は、「HR通信40号発行」。もちろん週1では達成できません。それなりの覚悟が必要です。クラスの生徒の中には、出来なかったときに「先生だって、目標立てても出来やしないやん!」と言いそうな生徒がいます。そんな生徒が通信を一瞥した後、床に落としても見向きもしない状況が想像できます。目標設定からして沽券に関わる問題なのでした。

まず、3学期に行われる行事をにらみました。如何に週1以上に発行できるか? 幸い、学年レクリエーション、マラソン大会、HRレク、クラスマッチがあります。これだけあれば10号分ぐらいは稼げるだろうという見通しをたてました。

行事の度に写真を撮ってそれを載せ、自分のモチベーションも保ちながら発行していきます。そして、生徒に配ります。配布するといつも最初に、「この写真、○○○やん!」第一声を上げる生徒がいます。配布物が多かったり、時期が立て込んでくると、読まない生徒は本当に読みません。それでも担任なりに工夫して号数を重ねました。

最終号は、クラスマッチで「1人1球サーブ打とう」と交わされた、日直日誌に書かれていた内容を取り上げました。1年間を締めくくるにふさわしい、ほんの少し生徒らの成長が感じられるような内容です。

後で、同僚にもその通信を見てもらいました。「日誌を書いた生徒の成長ぶりを見て欲しい」と思う私と、それを認めてくれる仲間がいました。

「また、4月からやね!」と同僚は言いました。

みえのあんどう

細腕三学年主任奮闘記②

(前回の続き・生徒総会にて)

生徒会からの一通りの説明が終わった後、「何か異議や質問はありますか?」という司会からの

問いかけがありましたが、誰からも何もありませんでした。あちこちでおしゃべりも聞こえ、

例年通りの「自分たちには全然関係がない集まり」というような雰囲気でした。

さて、ここで少し説明しておきます。うちの学校は、校則で「カーディガン着用禁止」となっています。どんなに寒くても、制服以外で羽織っていいのは学校指定のジャージだけです。もし着用がバレると生徒指導部預かりとなり、学期末にしか返してもらえません。

「男子が学ラン代わりにカーディガンを着たり、女子はミニスカートを隠すために着ているので好ましくない」という理由で、二年前に一斉に着用禁止になりました。その当時の職員会議で、禁止をする事への反対意見で「真冬にジャージだけでは寒いのではないか」「ジャージは運動用であって防寒着ではない」というのもありましたが、「学校全体を良い方向に持っていくには、まずは身なり指導を徹底しよう」という意見が大半で、結局は着用禁止になりました。この規則が発表されたとき、

少なからず不満を持っている生徒たちもいましたが取りあえず「禁止令」は一年続きました。

そして今年度。発足の職員会議で、「カーディガン一切禁止はやはり厳しい。どんなに寒くても、

ジャージだけでは体調を崩してしまう。」という意見が数名の女性職員から挙げられました。

それを踏まえて、「それでは、生徒総会でも生徒たちの意見を聞いてみてから今度の冬は着用を認めるかどうか判断しましょう」という生徒指導部からの提案がありました。

生徒総会の様子に戻ります。「各クラス・生徒からの要望」の時間になりました。中央委員会から

出た要望を生徒会執行部が選び、生徒総会で取り上げたものは「カーディガンの着用を認めて欲しい」

というものでした。まず生徒指導主任が、カーディガン着用が禁止になった経歴(上記で述べた理由)を説明。この場面では、さすがに生徒たちはみんなシーンとして聞いていました。

説明が終わった後、今度は生徒からの「反論タイム」。ここで誰も何も言わないと、「今年度も従来通り着用禁止」なってしまいます。誰も、何も言いません……..

考えてみれば、全校生徒・職員がいる場面で生徒指導部長に対して反論するというのは、相当な勇気がいると思います。このまま何も発言がないまま終わってしまうかと思われました。

すると、何と!(次回に続く………………)

地域で生きる若者、高校生(1) ~地域と若者の距離~

私事だが、このたび新しい仕事に就くと同時に生まれ育って35年余りのまちから離れることにした。今の家から新しい職場まで1時間あれば通えるのだが、社会教育研究者として、一住民としても地域づくりの取り組みに一度は関わってみたいという気持ちから決断した。今住んでいるような大都市ではさまざまな市民活動やまちづくりが行われていて自分も15年来関わってきたが、地域に何か新しい変化を起こしたりその輪の中にいたり、「地域をつくる」実感はあまりなかった。

やはり長年住み慣れたまちを離れるのは勇気がいる。きっと、この春地元を離れる高校生も、今日出て行くという段階では寂しい気持ちも出てくるのではないか。私たち夫婦の膨大な書類、本、家具たちを慌ただしく持ち出していく3人の若者たちを尻目に、この文を書いている私がいる。

先日、急遽ピンチヒッターでとある大学で生涯学習関連の集中講義を引き受けることになった。3泊4日の超強行軍で、しかも2週間足らずの準備期間。その間は膨大な成績付けと、引っ越しの準備や荷物と格闘していたからほとんどぶっつけ本番にひとしい。しかし、そこで出会った学生は久しぶりに見る「素朴」な学生たちであった。都市部の学生にとっては、アクティヴィティですら「飽き」た感があるが、この学生たちは息抜きのゲームを思いっきり楽しみ、夜間中学や日雇い労働、子育て支援など様々な現場の動画を食い入るように見る。そして、ワークショップでは自分たちが持ち寄った地域課題解決のアイディアを納得いくまでじっくり話し合う。「詰め込み」授業に飽き飽きし、新たな学びの世界に期待をふくらませたかつての私たち世代の学生に重なるところを感じ、自然と講義に熱がこもって、予定の半分も消化できなかった。この日帰り合宿3日間のセミナーのような過酷な講義は、学生からの拍手万雷の大団円で終わることができた。

しかし、そんな学びにまじめな学生たちと地域の距離が離れていることも実感した。このまちは中規模都市で、観光資源も豊か、ベットタウンもあれば、漁業も盛んである。教育でも学習塾通いへの補助など取り組みも様々に行われている。実はこのまちには義務教育を十分に受けられなかった人のための自主夜間中学(ボランティアによる)がある。今月で1期生を送り出すという活気のある教室を見学させていただく機会を得た。高齢者を中心とした和気あいあいとした雰囲気、現役の教師がいつもとは違う教材を使い、熱のこもった授業、こういうのはどこのまちにあってほしいなあとつくづく思った。しかし、この場には学生スタッフは一人しかいなかったのである。どうりで、講義でこの団体の話をしても皆「キョトン」だったわけだ。見学者かつ部外者があまり勝手なことをしてもとは思いつつ、資料にこっそり団体名と連絡先だけ書き、見学をススメておいた。

私が関わっている自主夜間中学ではかつて15名近くの学生スタッフがおり、受講生やスタッフの関わりで「頼りない」ように見えた若者の良さが引き出され、新卒就職が厳しい今日、続々と教師や公務員、会社員と自分の目標を果たし、旅立っていった。

ちょっとしたことのように思えるが、高校生をはじめ、若者の元気、可能性を引き出すためには、教師はもちろんまわりの大人たちがアンテナをはり、ちょっとした関わりをすることから始まる。ろくに生身の姿を見ないで、声も聞かないで、「ゆとり世代は使えない」などと言うのは終わりにしようではないか。職場や学校では見せない姿が、違う場を用意することによって見えてくるかもしれない。そんなオルタナティヴを提供できるのは地域なのである。高生研には地域と関わり、高校生の市民としての自立に向けた学びに取り組んできた一面もあり、ぜひ大会や機関誌「高校生活指導」で皆さんにも知っていただきたい。私も執筆の機会を得たので改めて発信する予定である。

(北海道高生研 井上)

青森高生研冬の学習会に参加して

青森高生研に参加させていただき、ありがとうございました。

高生研への参加が初めてということで非常に緊張していましたが、先生方の温かい雰囲気ですぐに溶け込むことができました。

震災の報告や北川先生の講演を聞いたり、ピライチで討論を交わすことによって、今までに無かった考え方を養い人としても少し成長できたような気がします。

私は教員を目指していますが、正直自分には向いていないのではないかという気持ちが大きくなりつつありました。

しかし、ベテランの先生方でも悩みを抱えつつ迷いつつ仕事をしているということに気付き、私も少しずつ経験を重ねながら自分の教師としての力量を培っていきたいと思えるようになりました。いつかベテランと呼ばれる時に、同じような悩みを抱えた大学生と出会ったら「10年はかかるぞ」と教えてあげたいと思います。

今回学んだことや感じたことを自分の糧とし、またこれからのさまざまな出会いの中でたくさんのことを吸収しながら人間性豊かな教師を目指していきます。

青森高生研に参加できて良かったです。2日間本当にありがとうございました。

友美

青森高生研 冬の学習会の様子は、http://tokyotaikai2012ouen.blog.fc2.com/blog-entry-8.html

細腕三学年主任奮闘記①

こんにちは。沖縄高生研の照屋です。 一昨日から昨日にかけて、(2月14~15日)、沖縄は25℃まで気温が上がりました。ポカポカを通り過ぎて、少し汗ばむくらいの陽気でした。かと思うと、

今日(2月16日)から北風が吹いて寒さが戻ってきてます。この気温差で、生徒たちや先生方も体調を崩しがちです。 さて、東京大会に向けての応援ということですが、しばらくは勤務校での僕自身の事について書いていきます。

うちの学校は、いわゆる進学校ではなく、かといって底辺校というわけでもありません。

地域の受け皿的な学校で、第一志望校を落ちて「二次募集」で入学してくる生徒が全体の3割くらいいます。「本当はここに来るはずじゃなかった」という気持ちの子が少なからずいます。もちろん気持ちを切り替えて学校生活を創り上げていく子たちもいます。

現任校で、僕は勤務四年目です。最初の年は生徒指導部の遅刻係。二年目と三年目は二学年主任でした。今年、持ち上がりで三学年主任になりました。沖縄では一般的に、進学校を除いては担任団・学年団の持ち上がりはありません。担任と学年主任は毎年替わるケースがほとんどです。担任には新任の先生と臨時採用の先生は、ほとんどの場合は担任を任されます。

今年の三年生を最後まで面倒見たいということで三学年主任になりました。二年生の頃から全体的な様子をみてます。学年の目標でもありますが、「自分たちで考え、企画し行動する」事が出来るように、「多少ぎこちなくても、失敗してもいいからやってみる」という事を意識させるようにしてます。

この子たちが二年生の時は遠足・学校行事(体育祭)・インターンシップ・修学旅行・学期末の学年全体レク(男子はソフトボール/女子はバレー)などを経験する中で、少しずつ「自主的・主体的に動く」という事が身についてきたかな?という感じでした。

さて、三年生になって。例年うちの学校では5月中旬に生徒総会が行われますが、僕が現任校で

見てきた限りでは、生徒会からの「前年度生徒会予算の決算・今年度予算(案)・審議事項・その他報告」という流れです。各クラスから出た要望(自動販売機を設置して欲しい・昼食時に校外外出を許可して欲しいなど)についても審議しますが、担当の先生方(事務長や生徒指導)からの「~という理由でその要望に応える事は難しい」という説明で終わります。その説明に対しても、生徒たちからの突っ込んだ反論や異論等はなく、「形式的に生徒総会をこなしている」という感じでした。

でも、今年の生徒総会は違っていました……..

(次回に続く…………….)

今泉先生を囲み話す会

2月12日,茨城県坂東市にある妙安寺(真宗大谷派の浄土真宗のお寺)で行われた「今

泉先生を囲み話す会」に初めて参加した。妻の友人からの誘いで,妻が「一緒に行く?

」と言うので,ヒマだし,たまには坊さんの「ご法話」とやらを聞いてみるのもいいか

な,と思って参加した。

今泉温資(としし)先生は,新潟県のお寺の住職で,12年前から毎年この時期に妙安寺

に来ていただいているそうだ。下手な大学教授の講演よりずっといいお話だった。印象

に残った点をいくつかご紹介する。

1.言葉は丁寧にゆっくりと明瞭にメリハリをつけて話されたので,とても聞きやすか

った。時に熱く語りすぎ,こちらがちょっと引いてしまうこともあったが。

2.「不断煩悩得涅槃」つまり「煩悩(悩み)を持った状態で,涅槃(安心・解脱)を

得る」というのが親鸞の教えで,「人間,いくつになっても,どんな境遇にあっても,

悩みは絶えず,その状態のままで涅槃を得る」のが浄土真宗であるとのこと。なるほど

!

3.「悲しみを,共に悲しみ,共に涙す,君に救わる」(記憶が正確でないかもしれな

いが)という詩を紹介し,人は,下手な励ましよりも,共に悲しみ,共に涙する人がい

ることによって救われるものだとのこと。今泉氏は,2月13日,福島県二本松市にキム

チ作りのボランティア活動をしに行くそうだ。

今泉氏のお話の後,お寺の住職の娘さんが,石巻の被災地支援の話をした。その中でと

ても印象的だった話がある。何回か石巻に行っていて,あるときオバチャンにこんなこ

とを言われたそうだ。「私たちは椅子がほしいとか言うけれど,本当は椅子がほしいわ

けじゃないのよ。菜々ちゃん(娘さんの名前)の顔が見たいだけなの」 一見「何言っ

てんの?」と思われてしまいそうな言葉だが,これはオバチャンの本心なのだろうなと

思った。今泉氏の「人は,下手な励ましよりも,共に悲しみ,共に涙する人がいること

によって救われる」に通じる話だ。オバチャンは,共に悲しみ,共に涙する菜々ちゃん

の存在によって救われているのだろう。一回行くのに30万円かかるので,支援活動に協

力してほしいという菜々ちゃんの訴えに,「石巻・震災前と震災後」という写真集と小

さな数珠を買って協力した。2月22日,菜々ちゃんはまた石巻に行くそうだ。

(茨城のイソヤマ)

東京大会と若者

東京大会は、若者がたくさん参加できる大会にしたいと準備を進めています。

そこで、春教壇に立つ者や教師の卵(10代の若者も)と総勢12名で秋田から浅虫温泉で開かれた第89回青森高生研大会に参加してきました。若者が参加すると他の参加者も元気になります。自分の経験を若者に伝えたいと一生懸命に若者に関わってくれます。

若者も日頃以上に大事にされるので、一生懸命、それに応えようとして

がんばります。素敵な若者と参加者の姿を見ることができました。

2月4日は、福島、宮城、青森からの東日本震災特別報告、

「子どもの言語教育についてー家族・地域社会・関係機関の役割と責任」北川裕子さんの講演、2月5日は、谷崎さんの定時制高校実践「A男の成長に関わって」、参加者によるピライチ学習会でした。

東日本震災の報告を受けて、どのような社会を目指すのかが参加者の課題意識に応じて学べる素晴らしい構成です。どれもが立春にふさわしい充実したものでした。

詳しくはこれからブログに若者自身の言葉で語られると思います。

少しだけ、お話ししましょう。

北川裕子さんは、子育て支援で内閣府から表彰されたり、NHKのアンコールアワーなどでリクエストが続いたりして、その活躍が知られている「のしろ日本語学習会」の代表です。この活動を陰で支えているのは秋田高生研の北川さんです。アジアから来たお嫁さん達に日本語を教える教室実践は、学習と行事をつないで、まるで高生研の実践のようです。北川裕子さんは、生活言語と学習言語をどのように獲得させるのか、言語を獲得することが社会の一員になる上でどんなに大事なことか、実践の事実と熱い語りで、参加者を魅了しました。また、日本を変えていく上でも、アジアから来たこの人々が果たすに違いない役割と展望を伝えてくれました。

閉会行事では、東京大会の大交流会の時にと計画しているチアダンスがリクエストされ、「ラブアンドジョイ」の音楽にのせて若者の素敵なダンスが披露されました。

悲しいこともあります。

昨年の浅虫でご一緒した青年教師が逝去したことです。

その青年教師がつぎのようなことを書いています。

教育現場における「言葉の貧困」は、現在進められている教育改革と無縁ではない。短絡的に結果を求めるために「ルールだから、ダメなものはダメなんだ」など、断固とした毅然とした指導が言葉の貧困を生み出している。「言葉」や「理屈」こそが一番人間的なものではないかと私は思う。

学校が言葉を軽視するということは、人間を育てるという学校の存在意義を否定することだ。どんなに時間がかかっても「言葉の力」を信じて生徒とかかわっていくこと、それが私の教師としての譲れないものである。

長くなりました。東京大会にぜひ若者を誘ってご参加ください。

東洋大学は、入り口の階段の中央に水が流れ、両脇の木陰にはベンチ、2階の会場には吹き抜けがあり、廊下にもベンチがあります。ふっと出会った若者と教師達が語らう光景が浮かんできます。

食堂は日経学生食堂人気ランキング1位です。

青森高生研・冬の集会報告 一人ひとりの言葉を大切にすること、これが一人ひとりを大切にすることへの第一歩である

2月4日(土)5日(日)、青森高生研の冬の集会が浅虫温泉帰帆荘で行われました。参加者は34名。北海道、秋田、宮城、福島からも参加していただきました。特に、秋田からは大学生9名を含む総勢13名が参加してくれました。

2011年は東日本大震災で多くの方が亡くなり、深い悲しみに包まれました。さらに、青森高生研は2人の常任と永遠の別れをしなければなりませんでした。一人は2年前にワークショップ「発達に障害をもつ生徒の心理的疑似体験」をしてくれた田中丈晴先生。40代でした。そして、八甲田山のトトロこと一戸直道先生。数年前に告知された病気で昨年の8月に30代の若さで亡くなりました。彼が病床の中、書いてくれた「言葉の力を信じて」という文章の中にある、「一人ひとりの言葉を大切にすること、これが一人ひとりを大切にすることへの第一歩であり、どんなに時間がかかっても言葉の力を信じて生徒とかかわっていくことが大切だ」という文章は今回の集会で支えとなる言葉だと感じました。

第1日目は福島、宮城、八戸から東日本大震災の現地報告。新聞やテレビではわからない真実を知ることができました。また、「子どもの言語教育について」の題でのしろ日本語学習会代表の北川裕子先生から講演をしていただきました。第2日目は谷崎氏による「A男の成長に関わって~2年間の実践記録~」のレポート分析。そしてぴらいち学習会。濃密な内容の冬の学習会で参加した先生方はおおいに議論し、話し合い、そして明日の元気をもらいました。詳細については、3月末に発行される全国通信をご覧ください。

(まもなく、青森高生研ブログにも写真入りでアップする予定です。)

http://plaza.rakuten.co.jp/aomorikouseiken/

この集会では秋田高生研が20代を中心に新たな船出をすることが確認されました。

新高生研に向けて暖かな春の風が北国から吹き始めました。

(青森高生研 吉田)