小山みなみさんの実践「三回目の文化祭から見えた生徒の姿」は、高校三年生の文化祭に向けてのクラスの指導の記録であり、登場するのはもちろん生徒たちなのだ。

しかし、この記録はまぎれもなく教師の成長物語だと言える。教師とはかくあるべき――生徒の自主活動に足を踏み入れてはいけない・生徒と共に立つという姿勢ではなく――という教師像をあらかじめ持って臨んだ初担任だった。しかし一年生から二年生へと学年を持ちあがっていくうちに、元々小山さんが資質として持っていた「人と正面からかかわっていく熱意」がホームルーム担任としても溢れだしてくる。そうして三年目の文化祭では・・・。

続きは当日の分科会でたっぷりと聴いてください。お楽しみに!

田中容子

月: 2012年7月

群馬が担当する書籍販売・古本市 の紹介

群馬の送る フルホン があなたの実践を変える・・・カモ?

群馬高生研では現在いろいろな方の協力を得て、約300冊の古本を確保しました。

一部紹介します、斎藤喜博全集18巻、マカレンコ全集8巻、クルプスカヤ全集4巻!等多数あります。

教育の情熱に燃えていた青年時代に買ったあの全集だが、いつの間にか”積ん読”になってしまいました。その全集を是非、『若者の君に読んで欲しい』というのが提供者の思いです。

・集団づくりの理論書、 ・実践書、 ・集団遊び、などなど高生研ゆかりの本がいっぱい集まりました。そのほかにも教育一般書もあります。これら古本との出会いがあなたの実践を変えるかもしれません。

時代は変わっても良書のもつうまさは変わらない。

当日は古本をめぐって参加者の皆さんと交流できればと考えています

一冊100円から200円くらいで大会初日10日(金)12時頃からガンガン売りまくります。

東洋大学1号館 4階で待っています。

群馬高生研 稲葉 淳

魅力的な響き

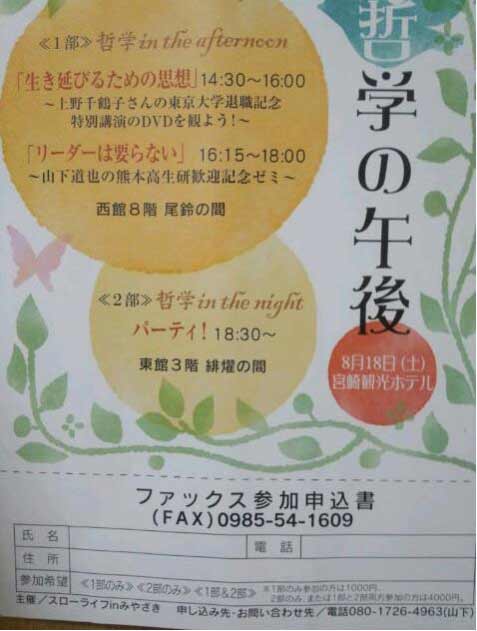

先日、宮崎の山下道也さんから、大量のチラシが送られてきました。チラシの内容は、8月に行われる「哲学の午後」と題したイベント。以前このブログでもお誘いをかけてありましたが、わたしはこの「哲学の午後」という響きがなんともいいなぁと思いました。しかも、押しかける我々熊本髙生研を歓迎して記念ゼミ「リーダーは要らない」まで開いてくださるなんて!数年前に一度、山下さんが開催される「水よう会」にお邪魔したことがありますが、その活発な議論と参加者の笑顔が思い出されます。

「わたし的に(若者表現を真似て)言えば、40年前から高生研の中で実践し考えてきた「集団つくり」のいちばん中心にあった(そのことも当時わたしはよくわからなかった)「核づくり」の意味が、ほんと今頃になってようやく見えてきた~」とおっしゃる山下さんのお話を是非聞きたいものです。しかし、学校ではその時期夏期課外が・・・。なんとかならないかなぁ。

学びの場、2題

前回このブログに書いてから早くも1ヶ月。この1ヶ月で私にとっての学びの場が2回あった。ひとつは6月17日(日)に行われた本校の「学びの共同体」の公開授業研究会。佐藤学さんをはじめ全国から150名近くの参加者をお迎えして今年で4年目。

参加者のみなさんからあたたかく鋭い指摘をたくさんいただいた。私が印象に残ったものをいくつか。まず(全教室を公開した)公開授業の感想では「学び合いは形にとらわれがちだが、何のためにそれをするのかという目当てを明確にもっておかないと効果は半減すると感じた」。「機能するクラスとそうでないクラスがありました。」授業検討会を見られた感想では、「子どもの事実から話し合われている(授業検討会は)良いなあと思いましたが、その解釈は個々の子どもの状態や能力、人間関係等にとどまっているように感じ、そこでの〈学び〉やそれを支える授業のデザインまで突っ込んで話していけると良いように思いました。」どれも本校の現状を的確に見ておられる有り難い指摘だ。

「学びの共同体」でおこなわれる授業研究には、授業や教育に関する専門家コミュニティー(実践共同体)を学校内に構築するという目的がある。私自身は学校をそういう専門家コミュニティーにしようという思いで教師集団の先頭を走ったり、最後尾を走ったりしてきたが、どうしても隊列が渋滞してしまう。学校の小規模化にともなう多忙化の問題(人は減っても仕事は減らない)、マニュアルや指示待ち人間、あるいは規則を待望する人の増加、ビジョンや戦略をもって仕事をするということへの不慣れ、リーダーシップをとりきれない管理職、人事異動による教員の入れ替わり ・・・ 。高校という現場には授業研究の前進を妨げる要素はいくらでもある。いや、それどころか高校教員は一般的に授業研究とは無縁で、授業

究とは何かを知らなかった人が多いのではないか。

もうひとつの学びは6月23、24日に福井大学の教職大学院の主催する「福井ラウンドテーブル」という研究会。同僚と2人で出張した。ラウンドテーブルは300人ほどの参加者が6人グループに分かれて、ひとつの報告を80分かけて報告・討論するというかたち。私は、いまの本校の授業研究が抱える課題を報告してアドバイスをいただこうと思っていたのたが、逆に「どうしてこういう授業改革ができたのか?」という質問攻めに遭い目的は果たせなかった。「日本一の教育県」の戦略は教職大学院で学んだ現職教師をミドルリーダーとして養成し授業改革による学校改革をすすめようというものらしい。滋賀も隣県に学んでほしいと、私はあらゆるところで「学びの共同体」による授業改革・学校改革を訴えている。よい方策があれ

ばご一報を。(夏原常明)

【告知】「大阪の教育これから」第2弾やります。

大阪・サトウです。

今回の大会の1つのテーマは「熟議」。

そして、ぼくは問題別分科会5「 政治と教育の“間”を考える~大阪の状況から、全国の状況から~」を担当する1人です。

これらにちなんだところで、今月末、こんな企画を予定しています。

「違いは違いとして明らかにさせながら、そのなかから一致できることを追求しよう」

と考えるタイプの維新の会の府議さんや若い人たちと一緒に企画するシンポ、第2弾です。

::::::::::::::::::::::::::

大阪の教育これから2

どうする?どうなる?大阪の教育

~高校生や保護者の声にこたえ参加者みなで考える会~

::::::::::::::::::::::::::

<開催趣旨より>

この春、大阪で、2つの興味深い教育関係イベントが行われました。

1つは、「高校生の疑問に答える。~みんなで考えよう。大阪の教育これから~」。高校生や大学生を相手に、大阪維新の会府会議員や現役の高校教師たちが、教育条例や大阪の教育の現状について、語り合いました。

もう1つは、「大阪の教育ガチ熟議」。若者の呼びかけに、豪華すぎる(!)パネラー陣が集結し、多くの参加者たちと大阪の教育の現状とこれからについて、問題意識を共有し、対話・議論を重ねました。

この2つのイベントの共通点は、賛成・反対という二項対立を超えて、様々な立場や考えの人たちが出会い、対話できる場を持ちたいと考えたこと。

ともすれば、「敵」を想定し、相手を「たたきつぶす」ことが目的かと見間違うばかりの応酬続きの昨今、違いは違いとして明らかにさせながら、そのなかから一致できることを追求し、「教育をよくする」という同じ目標を確認しあいながら、議論をすすめる――もちろん容易に結論は出ないけれど、未来志向の気持ちのよい期待あふれる時間を共有しあうことができました。

このたび、2つのイベントを一部合体させたかたちで、追企画をたちあげました。

前半は、現役高校生・大学生に、教師、条例制定の政治家、そして保護者がからみ、意見をたたかわせます。

そして後半は、「熟議」の形で、できるだけ具体的な提案が出せるよう、参加者みなでグループ議論します。

もちろん、短時間で結論なんて出るとは思えませんが、少しだけでも「前にすすむ」議論ができればいいなあと考えています。

開催概要

日時 2012年07月27日(18:00?20:15)

開催場所 クレオ大阪西研修室

(〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20 )

参加費 1,000円(税込)

定員 54人(先着順)

主催 「大阪の教育これから」実行委員会

●内容詳細については、大阪高生研ブログへGO!

http://osaka-kouseiken.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-a645.html

興味ある方、どうぞお越し!

セーフティネットとしての学校づくり・序章

~定員割れ高校の逆襲!?~

一般分科会2、午前午後通しの分科会PRです。

長年、定員割れを続ける高校での、学年指導を通じてその巻き返しに取り組む長野さんの実践報告です。

入試学力最下層の生徒を受け入れている大阪の公立高校。生徒指導については厳しく、ゼロトレランスを進めている学校でもあります。教師はいつの間にかその学校の方針に慣れてしまい、心機一転して新入生を受け入れる場面でもその対応にぎこちなさが出てしまいます。レポーターは学年主任として、その受け入れや指導体制について入念な議論を積み重ね、生徒への支援に乗り出します。総合学習での様々な取り組みや学校ソーシャルワーカーを招聘してに職員研修を実施。学校づくりの視点に立った取り組みがどんな進展を見せていくのか?

折しも大阪の教育基本条例がやり玉に挙げる、再編整備対象校とも言える状況において、どのような展望を望み、セーフティーネットとして機能し得る高校になりえるのか? また、定員割れに対しての逆襲や如何に!?

高校教育が本来的にいかなる学びの場を目指すべきなのか、参加者と共に深めていきたいと思います。今日の日本社会の課題を浮き彫りにする分科会になること必至です。たくさんの参加をお待ちしています。

(分科会運営担当より)

文化祭 顛末

沖縄の伊藤です。

先月15,16日の両日、本校では文化祭が催されました。

私のクラスは(私の念願の)演劇。

設定こそテレビドラマのものを借りたものの、

話自体はオリジナルで20分の芝居を完成させました。

沖縄では文化祭が三年に一度しかない学校がほとんどで

学校における文化の蓄積がほとんどありません。

また、商業演劇も上演が少なく、ほとんどの生徒は見たことがありません。

そんな中で彼らが「演劇」と言ってイメージするものは

小中の学芸会のものしかなく、内心、不満を抱えている子もいました。

しかし、シナリオをカタルシスあふれるものにすること、

展開の時間をできるだけ短くして流れを滞らせないこと、

音響、照明を工夫することなど、

演劇ヲタクの私が某劇団のDVDを見せながら

(ほとんど趣味の域で)指導した甲斐もあり、

多くの観客から称賛をいただける満足の行く出来となりました。

先ほど「指導した」と書きましたが、

正確に言うと「注文をつけた」という方が的確かもしれません。

「この脚本じゃ、見てて、憂鬱になるよ。

見終わったあと、見てよかったと思ってもらわないと

見なきゃよかったと思われちゃう」とか

「照明が照らさなきゃ、どんなに演技がうまくても見えない。

照明は命だからね。臨場感を出すために工夫して!」とか

「音響一つでイメージはぜんぜん変わる。

ぴったりな音楽を見つけられたら、すごく変わるから」

と、具体的なことは殆ど言わず、イメージだけを投げ続けました。

そんな私の注文を、各班のみんなは軽々とこなし、

想像以上のものを作り上げてくれました。

何よりも、多くの生徒が

みんなでひとつのものを作り上げられて楽しかったと言う

感想を書いてくれたのが、担任としては嬉しい限りでした。

ひとりひとりのドラマはたくさんありましたが、

それはまた、来年の京都大会ででも報告できるといいなと思います(^-^)

現地「東京」についてちょっと考える

いろんな事物が東京に集中しているので、つい東京がスタンダードだと思い込み、東京がいかに特殊であるか、一般的にはあまり考えないのかもしれない。私のような山の手(正確に言うと山の上)の住人からすれば、東京というマチには、ガマンのできないほどの違和感をときおり覚えるのだが、そんな自分も住んでいると馴れてしまっていたから不思議なものだ。

土曜日、長野の革新懇の学習会で、大阪の状況について、大阪教育文化センターの山口隆氏の講演を聴いた。聴いていて少々元気になったのは、マスコミの誇張した報道とは裏腹に、あんなことやってたら民意はすぐに離れ、政権与党などつくれるはずがないという確信を持ったことだ。大阪のSさんからのメールでも事の重大さは認識しているつもりだが、どんな勢力が何を企んでやっておるのかをじっくりと考えてみる必要があると強く感じた。

山口氏の講演によると、橋下・大阪維新の会の特徴は、「競争の教育の強制」と「強制の教育の競争」であり、新自由主義的教育改革と復古主義的教育の醜い結合がその本質だという。だから、「つくる会」のメンバーとか、ネット右翼などが群がるのかと思うと頷ける。しかしながらそうした勢力は明らかに少数派だ。大阪維新の会を支持しているのは、多くの大阪府民なのである。会場からは、大阪市民アホ論まで飛び出したが、山口氏は、大阪府民は反権力的な気風を持つので、二大政党論に辟易とした多くの市民が何かを変えようと票を投じただけ。本質を見抜いて投票したのではないと応答していた。

と、そこまで聴いて、東京の石原知事に思いをはせる。似たようなな教育管理を押しつけてきて、それに対して市民の反対運動が広がらないのはなぜか。「東京の状況が全国に広がる」などといっている市民活動家に「そんなことは絶対に起きないよ」と内心思ってしまうのはなぜか。

田舎者が東京で生活してみるとわかるのだが、東京都民を構成している大多数は、大阪のような反権力ではなく、権力そのものなのである。大企業、巨大マスコミ、巨大流通機構、その関係者、家族、それを取り巻く関連産業、権力構造の構成者を生み出す学校群・・・。その代表として据わりがよい石原は、橋下のような詭弁を弄しなくても絶大な支持を受けてしまうのだ、と考えるのは穿ちすぎか。

私の若い頃は、東京も大阪も革新の象徴のようなところだった。今は新自由主義の利益に群がる輩、権力保全に躍起になる怪物たちの闊歩するサファリパークのようになっていないか。心の武装をしながら、全国の仲間とともに、東京・大阪をサカナに冷えたビール飲んで、笑い飛ばしてしまいたいものだ。

(長野・小澤)

参加申込数が80人に!

東京大会の受付・千葉高生研より

7月8日現在の参加者申込数が80名となりました。

秋田が9人となりました。秋田大学の学生が増えています。学生・院生の参加申込は6人となりました。

静岡が6人と伸びてきました。

現在は期末試験の学校が多いと思います。忙しいとは思いますが、なるべく早めの参加申込をお願いします。周囲の方への声かけもよろしく。

千葉13

群馬10

秋田9 東京9

静岡6

熊本4

北海道3 茨城3 大阪3 青森3

埼玉2 神奈川2 三重2 滋賀2 京都2 沖縄2

福島1 山梨1 長野1 愛知1 鳥取1

学生・院生6(上記に含まれています)

最後の常任委員会

本日、最後の常任委員会を行ないました。参加者は内田さん、森さん、礒山さん、船橋さん、池野さんと私の6人。午前10時に桶川高校に集まって、まずは全国通信の発送作業です。午前中一杯かけて製本と封筒詰めを400通以上。お昼は、クロネコヤマトの配送所に封筒を持って行きがてら、近くのレストランでランチメニューを食べました。昼食休憩を1時間ほど取って、午後からは紀要原稿の校正です。それが終わったのは3時過ぎでしょうか。そこからようやく会議が始まりました。昨日、池野さんと船橋さんが変更後の会場を下見してくれたので、その報告と、大会関係の確認、協議を行ないました。合わせて第3回実行委員会も開かれ、すべてが終わった頃には5時半を回っていました。

長い1日でした。皆さん口々に「今日で最後か・・・」「もうこんなことすることもないんだなぁ・・・」と感慨深げでした。私も「これからは、この人たちと会うのも年に1~2回になってしまうのか・・・」と思うと、何となく淋しいような気持ちになりました。

片桐哲郎

工業高校三年生が、福島の人たちに聞きたいこととその答え

熊本高生研 藤川 秀一

<この取り組みの簡単な紹介>

私の長男が昨年9月から今年1月まで、6か月限定で福島(郡山市)へ転勤したので職場の女性(20代後半)に「工業高校生(三年)」から託された質問を尋てもらいました。中盤の「私たちがやれること」の1~4は、私と長男が一緒に考えたことです。12月上旬の考査問題に同じ設問を出しました。工業高校の生徒たちの反応はレポートの最後です。

<福島県の方への質問とその答え>

問・私たち熊本県人が災害を受けた方々のためにできることは何かありますか?

答・特にはないですが、もしなにかできる機会があればやれることをやって欲しい。

問・今回のことで日本政府の対応や世界の国々の対応で、身を持って感じたことはどんなことですか。

答・日本政府の原発事故情報のいい加減さに腹が立った。

問・福島第一原発事故後、体調の変化はありましたか。

答・特にありません。

問・今後も福島に住み続けたいと思っていますか?

答・今のところはなんとも言えない。住まざるを得ない。

問・国に今一番やってもらいたいことは何ですか?

答・原発事故対策、原発の安定化や放射能の除染など。

問・震災の前と後では、生活や意識はどのように変わりましたか?

答・放射能の影響に敏感になった。例えば赤ちゃんのミルクを作る時、水道水ではなくミネラルウォーターを使う。(飲み水やお米を研ぐのにミネラルウォーターを使う人ちもいるようです。)

問・生活の中で苦労することは何ですか。

答・子どもたちに放射能の影響が及ばないようにすること。(ちなみに一万円前後の放射線測定器がドラッグ店ではよく売れているそうです。これはエアカウンターという機械です。福島を中心に保護者の方が購入してます。ほぼ他県では販売されていません。テレビで放射線量がでてましたが、あくまでその地域の中心地で測っているだけであり同じ市町村内でも場所によりかなり誤差があるようです。)

問・東京電力のことをどう思いますか。

答・早く事故を収束させて欲しい。

問・原発について今どう思ってますか。

問・日本各地の原発はすべてなくした方が良いと思いますか。

答・ないならそれに越したことはない

問・原発だけが悪いと思ってますか、悪いのは有り得ないレベルの地震や津波のせいゃないでしょうか。

答・悪いのは地震ではなく、事故を起こした原発です。

問・前の福島に戻ると思いますか。

答・わかりません。戻って欲しいです。

問・義援金はちゃんと届いていますか。

答・義援金は関係ありません。放射能は東電の責任ですから。

問・自分と同じ高校三年生もいると思いますが、就職や進学はどうなってますか。

答・福島県内には就職しない方がいい、県外に就職した方がいいという話しもあるそ です。

問・今高校生はどういうことを目的として生活をされていますか。

問・震災以前の生活と比べると今の生活はどうですか。

答・基本的には変わらない。放射能の心配を除けば。

問・震災があってから約半年、大変なことがたくさんあったと思いますが、その中を きて中で心の支えになったものはありますか。

答・家族や恋人、友人が一番の支えになった。

問・これから先どんなことが不安ですか?

答・(記録なし)

<私たちがやれること>

「もしなにかできる機会があればやれることをやって欲しい。」という福島の人へ答として。

1.何ができるかを考えることこそが、できることの第一歩ではないだろうか。

2.被災者、被災地のことを記憶し、周りの人たちに伝えること。

3.生きたお金を使うこと。被災地・被災者に還元されるお金の使い方をする。熊本の 鶴屋で東北3県の物産展があれば、そこで物を買う。被災地を旅行し、例えば風評被害にあっている会津若松に観光してお金を使う。

4.しっかり働いて復興財源となる税金を払う。

ここまでをプリントして生徒たちに読んでもらいました。そして、

<期末考査の「被災者や被災地に対して、わたしたちが出来ることは何でしょうか。」 という問題への3年生の回答と感想>

・この質問の答えにある日本政府の原発事故情報のいい加減さというものは、本当にそのとおりだと思いました。今回の原発事故では炉内の水位や放射能についての情報がはっきりしていなくて、ましてや隠ぺいまでもしていたりして本当に対応がいけなかったと思います。これからできることとしては、自分は電力会社に行くので、発電部門などに携わった時には、しっかりとした正しい情報を伝えていかないといけないと思いました。

・被災地から離れている私たちが出来ることは、募金と早い復興をいのる事だと思います。自分は被災地に行って人助けなどはできないので、自分に出来る一番の事だと思います。

・今すぐ出来ることは義援金だけ。直接出来ることはないと思いますが、これから自分たちはいろいろな土地で日本の発展に貢献します。具体的な例は挙げられませんが自分たちが一生懸命行うことは、巡り巡って福島の人たちの利益になることはまちがいないと思います。自分も電気関係の職に就くので、自分が本当に出来ることを早く見つけだしたいと思っています。できるだけ早く、どのような形ででも福島や周りの県の人たちの力になれたらと思っています。

・今、僕たちがやらなければならないことは、今をしっかり生きることなんじゃないかと思います。また、4月から仕事を始めて、被災地の復興のために生産することだとも思います。

・食料を届けたり、節電することもとても大事だと思う。でも自分が一番大事だと思うのは、福島で起きてしまった事故を自分たちは起こさないことだと思います。福島の人たちの経験を絶対ムダにしてはならないと思うので、自分はこれができることだと思います。

・福島県の人々の原発事故への思いを感じとり、まずそのような原発事故が起こらないように、自分達のような専門の知識を持った者達で頑張り、事故の防止に努めなくてはいけないと思う。

・被災地の人たちに質問と答えを読んで、原子力発電所に対してのいかりがすごいと感じました。放射能は人体に影響を及ぼすものなので、はやく除染してほしいと思いました。それと水の大切さを改めて感じ、節水に心がけようと思いました。

・被災地やそこにいる被災者の要望に応えてあげる事だと思う。義援金や復興の為の応援は勿論大事だけど、それ以上に被災した地域の人達の要望に応えてあげないと、ただ単に支援物資や義援金を送ってハイ終わり、という風な感じに見えてしまい、他人事のように感じてしまうところがあった。それならいっそのこと、大変かもしれないけど一人一人に要望を聞いて、もし、あるならそれに応えてあげた方が助けになる思う。

・被災された方に直接してあげられることは出来ないかもしれないが、政府がより、この問題に対応出来るように他の問題を軽減できたらと思う。そのために節約など小さなことから社会に貢献していかなければいけない。

・今私たちに何ができるかと言われれば、義援金を送る、必要品を送る、また復興をいのることしかできないと思います。原発問題も含め、今の私たちに出来ることは一握りもないと思います。だからこそ「できることはやる」そして「他人ごとにしないことが、今私たちがすべきことだと思います。「協力」「助けあい」が大切だと感じた一年でした。

・まずは募金をしてお金を送る。そしてもし被災者と会ったら快く受け入れてあげ、風評に惑わされず、正しい知識を持つ。将来同じことが起こらないよう高い技術をこれから学んで身に付けていく。

・自分一人で被災された方々になにかしてあげることはないと思うけど、被災された方々の中でも下向きな考え方になっている方々がいると思うので、テレビなどを使って少しでも元気を与えられたらいいなあと思います。

・私たちに出来ることは、これから社会に出ていく上で、一生懸命働いていろいろなものを買って経済を発展させることだと思います。直接被災地に行ってボランティアをすることも大切ですが、なかなか行く余裕はありません。行けないなら行けないで九州から東北へパワーを送って、日本国民全体で東北の復興を支えていけたらいいな思います。

・被災地の為にできることは、自分は、風評被害を減らすことが大切だと思います。実際に現地の食べ物で放射性物質が検出されていないものなら食べても大丈夫だし、食べ物が売れることによってお金が入り復興も早くなると思うからです。

・やはり地震が起きた前と後では、ずいぶん生活が変わったんだと思います。原発事故情報は隠さないで、正確な情報を伝えれば良かったのにと思いました。早く前の福島県に戻ってほしいです。

・今福島はしっかりと立ち直ろうとしていると思います。それを忘れないで生活をしていくこと、それが一番大事なのではないでしょうか?。(原文のまま)

(ふじかわしゅういち)

地域で生きる若者、高校生(5) ~T君のその後~

明後日(7/7)から二日間、北海道八雲町で「山車行列」(http://yakumo-dashi.com/)が行われる。私はこの町には浅からぬ縁がある。一昨年(札幌大会)の問題別分科会「若者のゆくえ」で話題提供してもらったT君は地域の青年団体「若人の集い」で中心的な役割を10年余り務めている。そして、「山車行列」は「若人の集い」を立ち上げた「当時の」若者たちがはじめて今年で30回目を迎える、町の年中行事なのである(現在は町内のあらゆる団体が関わる実行委員会形式で行われている)。

「若人の集い」は青年団の形態こそとっていないが、「青年問題研究集会」という青年団的研修活動を年1回行っており、院生時代は一参加者として、非常勤講師暮らしになってからは助言者として私はこの集会に10年余り関わってきた。私よりも2つほど若いT君は遠く離れてはいるが(JR特急で2時間の距離ですから)、同じ部活の「後輩」みたいな感じで接してきた。ちなみに泊りがけのこの集会では「飲み明かす」(この場合は「語り」が主役で「酒」はあくまでも脇役)のが鉄則と心得ている?私は、若いのが次々とダウンすると最後にT君をつかまえ延々とつきあわせる。近年、報告集では必ず「こぼれ話」に載っているエピソードである。

私は「後輩」との約束を一つ果たせていない。それは、「若人の集い」の由緒ある主力活動の一つである「山車行列」を見に行くことである。これまで、T君のみならず「若人の集い」のメンバーの活躍ぶりを目の前で見ることなく、活動のこと、仕事のこと、結婚のこと、生き方のことなどアドバイスしてきた私は「いけすかない」奴と言われてもしょうがないのだろう。

今回、その約束がやっと果たせそうだ。仕事の都合で初日の夜の一部だけだが、T君の太鼓をたたく勇姿と「若人の集い」のメンバーが堂々と山車を引いている姿は見られそうだ。ただし、雨が降らなければ、である。

(北海道高生研 井上)

今までとこれから

青森高生研の田村です。

学校現場に帰って5年目になります。今年は、一年生の担任です。入学式を終え、班やクラスの役割を決定しクラス経営が始まりました。新たな子どもたちとの出会いにわくわくしながら、生徒の前に立ちました。しかし、4月から6月までの間に、問題行動や様々なトラブルが起こり、担任の私は日々振り回されています。中でも、メールやネット上のトラブルは以前より多く、時代の流れを感じます。また、幼稚な行動が多く、自分の年齢を感じると共に、子どもたちが人間として育っていないことを痛感する毎日です。

今まで6つのクラスの担任をしています。高生研に出会ったのは2クラス目。3クラス目から高生研流のホームルーム、授業、生徒会活動などを実践してきました。それまでは、生徒を枠の中に閉じこめ、それからはみ出した生徒は徹底的に暴力的に指導していました。その指導には限界があることを感じていた時に高生研に出会いました。教育書を読みあさるうちに、高生研の班指導、集団指導が気にかかり出しました。対馬文夫先生、両角憲二先生にあこがれ、高生研に加入しました。その数年後、青森高生研の事務局長を10年間努め、今でも青森高生研の常任の末席に名を連ねています。

学校現場は管理と多忙化が進み高生研流の指導は困難になっています。学校の校務や雑務に振り回され、生徒とじっくり話したり、指導する時間はそぎ落とされてしまっています。そのため、生徒の自主性、自発性、自立性は育っていません。また、それを育てる教師も育っていません。

私たちのこれからの役割は、高生研が今まで累々と積み重ねてきた知識・経験・技術を次代の教師に引き継ぐことです。また、それを更に発展させて、新しい時代に要求される高生研流を模索することです。新高生研がその責務を担ってくれることを願っています。また、私がその一翼を担えればと思っています。青森高生研

田村儀則

市民としての教師とは

校内(校舎内じゃない敷地内)の喫煙場所で校長に「山びこ学校」の話しをしたら、校長も読んだことがあり、「遠い山びこ」佐野眞一(2007年新潮文庫)も読んだと言うので借りた。それも読んでから機関誌の原稿を書いた。

私は教師35年目であるが、学校の中枢の仕事をしたことはない。主任の経験は一度もない。今の学校で特別支援教育コーディネーターとなり、学校の内側と外側をつなぐ役割を得たが残念ながら先生方のニーズがなく、またはニーズを引き出すことができなかった。そこで校長が新たに「広報係」という分掌をつくって私を係長に据えた。何をしているかというと、地元新聞社に連絡して生徒たちの活動を新聞に掲載してもらう仕事だ。学校の宣伝のためじゃない。生徒の表情や言葉を取材してもらって、生徒たちに知らせるためだ。すでに4回生徒たちの活動が新聞掲載された。若くて遠慮のない新聞記者が「暑気払いでもどうですか」と言うので、言葉だけに終わらせるなんていうもったないことはぜす、校長、私、若い新聞記者の4名で懇親した。外の世界の人と交流するのは刺激的だ。私たちも新聞記者を刺激した。ギブアンドテイク。そのとき校長には「遠い山びこ」を借りたお礼に、新聞記者には「いま高校教育の何が問題か」を知ってもらうために、機関誌を贈呈した。

次の取材依頼文をもう書いた。今度あるNPO法人の主催で南三陸町にボランティア活動に出かける。教員複数名と生徒超複数名。私たち教員は引率者ではなく、同行者である。形式的には学校はかかわらない。しかし、学校という場があり、そこに震災ボランティアや学校の広報に関心をもつ教員がいるから、生徒たちもこのような活動を知るのだし、安心感と同時に意欲も高めつつ参加できる。教員の仕事ではないが学校という場がるからこそ可能な市民の仕事である。

そういう外と内の仕事の境界にある仕事をできることに私は誇りを感じている。職場には少ない労働組合員がいるが、蓄えられた分会の貯蓄をこの活動に支出することにも同意してもらった。

○○○にもこの活動を理解してもらっている。

「『集団づくり』の実践的伝統を引き継ぐ」とは 久田晴生(愛知)

今全国大会の一般分科会で、私はHR分科会1を担当する。レポートは松本源太郎さんの「核を意識した学級」である。すでに何人かの方がこのブログで紹介されているとおり、かの大西忠治が著した『核のいる学級』(明治図書,1964)に触発されて行った実践である。送られてきたレポートと『核のいる学級』を読んで、「大変な分科会を担当することになってしまった」というのが率直な感想である。

高生研は、1997年夏に現在の指標を採択した際、合わせて会則改正も行った。それ以前の会則には「集団主義」という言葉があったのだが、それを削除し、その代わり、新設した指標の中に「『集団づくり』の実践的伝統を引き継ぎ」という語句を盛り込んだのである。「集団主義」を会の目的から外し、「集団づくり」は伝統としては重んじるけど、かならずしもそれに囚われる必要がないとも読める方向に転換したわけである。

あれから15年、松本さんが前述のレポートを引っさげて全国大会に乗り込んできた。聞くところによると、松本さんは高生研の会員ではなく、たまたま古書店で前述書に出会ったことが実践のきっかけと聞く。とすると、今回の全国大会は松本さんにしてみれば、「集団主義」という看板を出していた道場に対外試合を申し込みにきたつもりなのに、道場はいつの間にかその看板を外していた、みたいなものである。

私が「大変な分科会」と言ったのは、この分科会は、松本さんのレポートを分析・検討することにとどまらず、高生研が「集団主義」「集団づくり」をどう総括し、これからどう受け継いでいくべきかということまで問われていると思ったからである。いや、その総括を十分検討してこなかったのではないか、と松本さんに突きつけられた思いがしたのである。その意味では、高生研のリニューアルにふさわしい分科会であると思う。と同時に、1分科会に留めるのではなく、高生研全体で検討する必要があると考える。

さてもう一題。最近「管理」について考えさせられることが2度あった。1つは、先週の三重高生研の合宿研究会で報告されたHR実践レポートである。毎回のLHRで、団扇作り、生徒の自作川柳が書かれた巨大なカルタ大会、手製まわし着用の相撲大会、そして年度末には自家製アルバム等々、いわば「百連発」を地で行くHR実践である。その一方で実践者H氏は管理の必要性を説く。初任校で荒れたクラスの担任をいきなり持たされたことがきっかけとなって管理の必要性を感じ、その後、転勤先で生徒部長を担当したこともあって管理の徹底を図っていく。

もう一つは、先日の金曜日、全生研のあるサークルでのこと。そこに参加した一人の大学生が「大学では子どもたちの発達の可能性とか支援・指導の必要性は学ぶが、管理についてはほとんど学んでいない。今多くの若い先生が挫折するのは、管理の仕方が分からないからではないか。」と語ったのである。これを聞いて私は、彼が言うところの、あるいは最近よく見聞きする若い人たちの困難と苦悩、および上記の松本レポート、そしてH氏のHR実践が、一つながりになって目の前に現れたような感覚を持ったのである。その例会では「安心、安全を保障するために管理をする」ということで落ち着いたが、確かに、全生研にしても高生研にしても名だたる実践家は管理もうまい。H氏もHR実践をするためには落ち着いたクラスが必要であり、そのためには管理が必要と考えたのである。

かつて高生研は「レジム」という言葉をよく使った。「体制」「構造」あるいは「枠組み」とでも訳したら良いであろうか。例えば、「班」とか「班長会」というのはクラス内のレジムである。高生研・全生研は、このレジムを活用することで私的なトラブルが公的イシューへとせり上がることを可能にすることに、レジムの意義を見出してきた。『核のいる学級』で盛んに登場する日直は、集団が自主管理するためのレジムである。松本さんもこの自主管理の部分に注目している。高生研・全生研の実践は、指導と管理を峻別しつつ、しかし管理抜きにして考えてはこなかったのである。

指導と管理、レジム、班、日直……、私たちは、「集団主義」「集団づくり」をどう総括し、どうこれからに受け継いでいったらいいのだろうか。高生研のリニューアルのために乗り越えなければならない課題が、今突きつけられている。

群馬も二桁参加に

東京大会の受付・千葉高生研より

7月1日現在の参加者申込数が72人となりました。毎週ほぼ10人ずつ増えております。いよいよ7月となり大会まであと1ヵ月余り、各支部とも本腰を入れて参加者増に取り組んで下さい。

神奈川から初の申込がありました。これで21都道府県になりました。また、大学生・院生の参加申込が3人になりました。

千葉12

群馬10

東京9

秋田7

静岡4 熊本4

大阪3 青森3

北海道2 茨城2 埼玉2 三重2 滋賀2 京都2 沖縄2

福島1 神奈川1人 山梨1 長野1 愛知1 鳥取1

いよいよベールを脱ぐ!? 高校生活指導 18歳を市民に 194号

194号は校正戻しもすべて終え、7月1日、日帰りで上京して、出版社と最後の詰めを行いました。あとは、いよいよ8月1日の発売を待つのみ! 引き落とし会員、直接購読の方にはこれまでどおり郵送されます。

第1特集「シティズンシップ実践を始めよう」は、「シティズンシップ実践って、なんだか遠いよね」と思っている方にゼヒ読んでもらいたい。4つの実践とその分析、小玉論文と現場教師の応答を通じて、ふだんの実践から生徒の市民性を育てていく道すじが スッキリハッキリ!見えてくるはずです。

高生研の魅力は、よく書き込まれた実践記録と実践者を励ます分析。実践者(記録者)と分析者の1対1の応答で、より議論が深まるように意図しました。

森野実践は、発達障がいを持つA君の「喫煙」事件をめぐる記録です。さまざまな登場人物を通して、不器用な人間に「普通」の基準を押し付け、はみ出させてしまう政治が見えてきます。

伊藤実践は、メディア研究部の文化祭の取り組みです。生徒たちが設定したテーマは、「NIMBY?」。「Not In My Back Yard(関係ない)」の略語です。自由に表現することや知ることで傷ついたり他人を傷つけるこわさに立ちすくんでしまう自分を乗りこえて、無関心で閉ざされた世界の扉を開けようとする生徒たちが報告されます。

酒田実践は、震災復興募金に取り組んだ生徒会の記録です。地元が震災にあう中で、高校生が自分たちの地域の復興の問題として、生徒会方針で募金を決定し行動を起こします。「困っている人に手をさしのべる」というまさに政治の原点のような活動が、公立高校の社会的存在意義を考えさせてくれます。

佐藤実践は、教育基本条例問題で政治的な自主規制が働きがちな大阪で、言論の自由を生徒とともに作り出していく授業実践です。異質の意見を認め合う関係づくりは、単に授業技術のレベルを超えて、私たちの市民社会観を揺さぶるでしょう。

小玉重夫論文「シティズンシップ教育再入門 ―市民教育に求められる教師の指導性―」では、シティズンシップ教育をわかりやすく整理し、実践するための視点を提起してもらいました。「難民から市民へ」、「権力の遂行中断性」という提起は、私たちの実践に深い示唆を与えると思います。(つづく)