三沢高校三者協議会に参加して

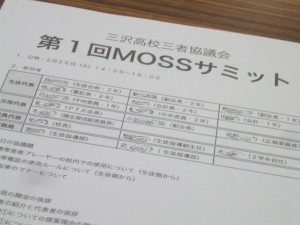

2月26日(火)午後2時から午後4時の2時間、生徒会長をはじめとする生徒会役員(生徒代表)とPTA会長の他3名の父母代表、そして教員代表として校長、生徒指導担当教員2名の約20名で三者協議会が開催されました。オブザーバーとして、前生徒会役員の3年生、弘前大学の大学生など総勢40数名がこの協議会に参加しました。青森高生研からは、田村と吉田が参加、酒田はこの三者協議会の事務局として司会を担当しました。また、岩手からは中順子先生も参加してくださいました。

協議題は3つ。①携帯音楽プレーヤーの校内での使用について(生徒側から)

②携帯電話の使用ルールについて(生徒側から)

③自転車のマナーについて(教員側から)

この三者協議会の位置づけは

○協議会は学校運営上の決定権は持たない。

○協議会で話し合われた内容は生徒・PTA・職員のそれぞれの機関が持ち帰り報告し、必要に応じて議題として取り上げること。

○協議会で提出された要求・提案に対しては話し合いを持ち回答する。

以上の3点を確認し、話し合いが勧められました。

三沢高校では、学校内での携帯電話および、携帯音楽プレーヤーの使用は禁止されている。(もってくるのは認められている)

1、携帯音楽プレーヤーの使用について生徒側から使用を認めて欲しいとの要望があった。理由は英語のリスニングに使用したい。女子のダンスの練習に使用したい。音楽を聞いてリラックスしたい。放課後など、騒がしいときに、学習に集中したい。など、様々であった。これに対して、保護者からは、いつからこのルールができたのか?使用できなくなって困ったことは何かといった質問が出された。教員側からは、ルールができたのは、昨年の5月から。リスニングに昼休みに使用するのは賛成だが、盗難などが心配である。校長からは、遊びの機材であり、学校での6時間に使用せずに、自宅で使用すれば良いのではないかとの意見が出た。生徒からは、生徒の自主性を育てるのであれば、ルールは必要ない。ルールに縛られないで自分たちで考えていきたい。保護者からは、音楽を聞ける環境があれば良いのでは。生徒の自主性にまかせて下さいというのは無理があるとの意見が出た。

2、携帯電話の使用についても放課後の使用を認めて欲しいとの要望があった。

生徒が守ることができるか、1週間の試用期間を設けて欲しい。放課後、決まった時間・場所での使用を認めて欲しい。保護者からは、校舎外か校地外かはっきりとして欲しい。現状でダメな理由は何か。酒田生徒指導部長からは半数の生徒が市外からであることが報告された。保護者からは先生と生徒が歩み寄れるのは何か?校長は玄関前で携帯のスイッチをきることは良いことだ。おかしな仲間から電話やメールが来ることもある。生徒からは保護者の迎えのための連絡に使用したいとの要望が強くあった。生徒会の生徒のアンケートでは携帯の使用について60%近くが現状維持で良いとの回答に生徒会と一般生徒たちのあいだに意識の乖離があるのではないかと、オブザーバーから指摘された。また、アンケート項目も考える余地があるのではないかとの意見もあった。

生徒、保護者、教員がこのように、話し合うことは結果が大事なのではなく、お互いが意見を出し合い、より良い方向を模索することにあると思う。生徒と教員だけでは、生徒の自主的な考えは育つことが少ないと考える。また、教員側も、固定した考えを変えていくことはほぼ無理な現状である。より良い学校をつくり、生徒が自主的に考え、民主的にものごとをよりよく変えていく方策を互いに話し合うことで、学校は地域に社会に開かれていくのだろうと考える。(よしだ まさひろ)

☆三者協議会終了後、生徒会役員と弘前大学の学生での懇談会も行われました。携帯電話の使用がまったく制限されていな高校の話や、高校時代に携帯電話の使用が放課後に限り認められた事例も報告されました。また、民主主義から教育を考えることを研究テーマにしている大学院生やシティズンシップ教育について研究している学生からも、生徒たちにアドバイスがありました。