こんにちは。沖縄高生研の照屋です。先日、イギリス研修生徒引率から帰ってきました。

去年の大阪大会応援ブログでも報告しましたが、現地の一般家庭で生徒たちは2週間のホームステイプログラムで、僕もホームステイしました。今回もとても有意義で、地元の高校でそこの生徒たちと一緒に授業を受けたり、大英博物館やカンタベリー大聖堂、ビッグ・ベンやバッキンガム宮殿など、世界史の資料集でしか見たことがない荘厳な建物も見学することができました。僕のホストマザーは85歳の元気なおばあちゃんでした。料理はもちろん、車も運転(マニュアル車)し、孫たちやひ孫たち、旧来の友達たちとも活発に交流していました。旦那さんを4年前に亡くし、今では一人暮らしですが、それでホームステイを引き受けることが出来るんだと笑っていました。

僕の名前は発音するのが難しいらしく、「あつし」と言えずに、どうしても「a tissue?」になってました。生徒たちも滞在中に体調を崩すこともなく元気&積極的で、多くの事を学んだようです。

さて、現任校で勤務してから三年がすぎました。4月からは、担任です。

今回のブログは「担任奮闘記」を中心に書いていこうかと思ってますが、担任としての取り組みは5月頃にならないと書けないと思うので、今回と次回は、僕が関わった「環境美化係」としての業務について書いてみたいと思います。

僕が二年間所属した環境美化(環境保健)部は、ざっくり説明すると① 学校美化(清掃や校内外美化等)② 保健(保健管理や健康診断等)③ 健康指導(学校保健・学校安全計画・性やエイズ薬物乱用に関する講演会企画等)④ 教育相談(教育相談・HR担任や教科担任との連絡調整等)等の業務を受け持つ分掌です。僕が受け持ったのは①で、校内外の清掃指導に加えて、入学・卒業式での清掃計画・各行事ごとに大量に出るゴミの分別指導、7月に行われるワックス作業等が主な業務でした。

ここで、うちの学校の日課を説明します。60分授業の時は最後の授業が終わるのが16:35で、その後SHR(16:40~16:45)、清掃(16:45~17:00)というスケジュールです。

55分授業の時は最後の授業終了は16:05、SHR(16:10~16:15)、清掃(16:15~16:30)。

さらに50分授業の時は最後の授業終了が15:35、SHR(15:40~15:55)、清掃(15:45~16:00)。学校によっては清掃を先にやってSHRという順番もあるようですが、うちはSHRの後に清掃です。校内は全ての教室でスリッパで(生徒用玄関で履き替える)、ガムを捨てる生徒や空きカン・ペットボトルを放置する生徒もあまりいないので、校内はキレイな方だと思います。

生徒たちも真面目な子たちが多いので、一生懸命掃除します。

さて、1学期には僕が運営する大きな仕事が二つあります。「文化祭後に出る(大量の)資源ゴミ等の分別指導」と、「校内ワックス作業の企画運営」です。例年、うちの学校では6月中旬に文化祭を行います。体育館での劇やミュージカル、模擬店、お化け屋敷に迷路やクラス掲示等、様々な出し物がありますが、同時に大量のゴミがでます。特に多いのが、ダンボールとベニヤ板です。お化け屋敷や迷路、そしてクラス掲示、それに劇でもダンボールやベニヤ板は必要なので、各クラスでかなりの量のダンボールがでます。それらダンボールも含めて、生ゴミ(模擬店やPTAが食品を販売)や燃えるゴミ・空きカン・ペットボトル等の分別や搬入場所を、まず棒ら教員が決めます。それ以降は、各クラスの美化委員(各クラス2名)を集めて美化委員会を開き、分別方法や時間帯、搬入場所等を説明・クラス掲示してもらいます。あとはこぼ美化委員の生徒たちがクラスでリーダーシップを取ってくれるので、文化祭後のゴミ収集は、少なくとも僕が関わった二年間では特に大きな混乱はなかったです。ただし、「お化け屋敷」や「迷路」を行うクラスは、文化祭終了後の後片付けで(おおげさに言うと)そのクラスの「まとまり具合」と「担任の段取り力」が問われます。文化祭終了後、片付け時間が二時間近くあり、その後に後夜祭があります。

片付け時間内にうまくダンボールを片付け出来ないと後夜祭に間に合わないだけでなく、後夜祭の後も片付けが待っているからです。文化祭終了後の代休明けに、その教室で通常通りの授業が出来ないと困るからです。後夜祭までにキッチリ片付けが終わっていると、「さすが○○先生!」

と言われ、間に合わないと「○○先生!しっかり!」と言わる事があります(もちろん僕ら環境美化の教員たちも、ダンボール片付けを手伝いますが)。

さて、昨年の文化祭終了後、処分にちょっと困った「ゴミ」がありました。

それは(続きは次回)

月: 2016年3月

高生研の意義と課題1

久田晴生

高生研の意義について、今私が思っていることを何回かに分けて書きたいと思う。最近、全生研のあるサークル例会に参加したときのことである。若い女性教師Aさんから近況が報告された。今彼女は休職中という。自身の家庭内でのトラブルと学校内の強権的な指導に直面したことで、精神的にダウンした。例会では参加者から様々な意見が出され、彼女は随分スッキリしたようで、次回の例会にも出席することを約束してくれた。これは全生研でのことだが、高生研も同様である。

今学校現場で一般化している強権的な指導に疑問を持ちながら、やっとの思いで教師生活を続けている人たちが大勢いる。昨年の大阪大会・問題別分科会「なめられる教師…」に多くの参加者があった。一昨年のつくば大会・交流会でもそうだった。今度の全国フォーラム(5月7~8日、東京)ではこの第3弾とも言うべきシンポジウムが開かれる。「やっとの思いで教師生活を続けている人」に寄り添い、声を拾い、つなげ、教育のあるべき姿を構想し、実践の可能性を切りひらいていく。そこに、今の高生研の意義と課題の1つ(それも大きな)があると思う。

分科会レポート絞り込み作業<拡大大会グループ会議>行われる

3月13日(日) 大同大学久田研究室で拡大大会グループ会議が行われました。

この夏、和光高校で行われる高生研全国大会の分科会レポートを絞り込む会議です。

高生研にはいくつかのグループが組織されていますが、

大会グループとは高生研の大会を形作るために位置づけられる担当者の集まりです。

拡大がつく場合、高生研事務局とそれぞれのグループチーフも加わった会議となります。

この日は、分科会を担うレポート執筆者や大会の目玉など具体的に形づくられました。

詳細はまだ報告できませんが、レポートは7本程度の分科会として設定される方向です。

今年の大会の特徴として「入門講座」がⅠ・Ⅱと初日に行われます。

これは参加者のニーズに応えようとする大会Gからの発案で進められています。

「入門」とありますが、教師として経験を積んだ者にとっても

学び直しという機会になるかも知れない内容です。

そんな、こんなの大会の詳細は5月の中頃正式に発表します。

まずは、8月6~8日のスケジュールだけ確保くださいね。

大会グループ 広報担当 安藤

青森からこんにちは

北国青森はまだ雪がたくさんですが、2月6日(土)7日(日)に冬の集会を開催しました。

今年の夏、全国大会を開催する和光中高の相良さんに来ていただき、講演をしてもらいました。

詳しい内容は次回の全国通信に掲載予定です。

また、2月19日(金)には、三沢高校でモスサミット(3者協議会)、

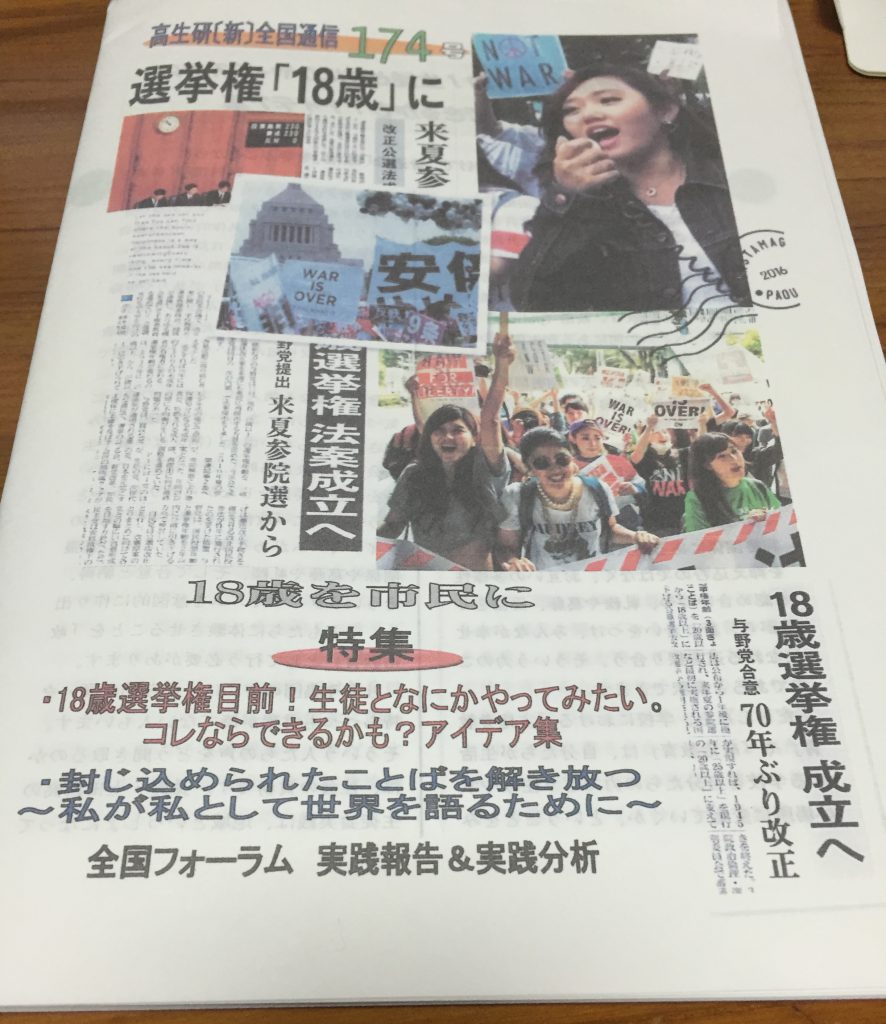

その日の夕方に八戸で「18歳選挙権と政治教育を考える」講演会を開催しました。

講師は宮下与兵衛首都大学東京特任教授で、参加者は20人でした。

主催は青森高生研で、大学教授2名、弘前大学教育学部の学生など遠路はるばる多くの方々が参加してくれました。

終了後は八戸の郷土料理「蔵」で講師を囲んで懇談会を開きました。参加者は7名で、八戸の海の幸に舌鼓を打ち、青森の銘酒「田酒」を堪能しました。

春3月、別れと出会いの季節ですが、8月の全国大会に向けて頑張っていきたいものです。

管理人Y