「○○すぎる交流会」、現在は小樽の押場です

福岡の押場から、現在は小樽の押場です。

大変古い話で恐縮ですが2001年福岡大会、今は無き「原鶴温泉咸生閣」では大変お世話になりました。

私事ですが、26年間勤めた水産高校を退職し、北海道の採用試験を受け、現在小樽水産高校で教員をやっています。高生研大会の参加は遠のいておりましたが、2001年に大変お世話になった大阪高生研の人々とはずっと遊んでいただいておりました。このたび、「○○すぎる??」交流会での主役の一人でもある佐藤先生が小樽に来られた際、突然お誘いをいただき、「交流会1 ゲストが○○すぎる交流会」の現地外実行委員で参加することとなりました。

小樽の街を散策していると、小樽愛にあふれた人々が多く、水産高校が地域に貢献することの重要性を強く感じておりました。今回の内容はまさに「教育」で地域をつくる!とても素敵な内容となっていました。しかもすごい人たちが5人も同じ時間を共有してくれるだなんて今からわくわくしております。

大会直前となりました。

それでは、「ゲストが○○すぎる交流会」の最終連絡です

(1)会場定員、座席割り振り等の関係で、事前予約を中心にしております。

予約定員を増やしましたので、以下より申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/1mInmbAttag6lm_CON5s7yduUWJQNfwcDZZ6EhYngtRQ/edit

(2)予約定員満員の場合は、会場で当日申し込みを受け付けますが、当日申し込み人数は「若干名(おそらく2~3名程度)」となっています。当日13:00に大会受付場所横にて先着順です。ここでも定員充足した場合はご了承ください。

(3)7月31日以降のキャンセルは実費のキャンセル代金がかかるのでご注意ください。

(4)限られた時間で濃い内容にしたいため、参加者は事前資料を必ずお読みください。

(7月17日付当ブログ記事のチラシから「資料」が読めます)

それでは大会でお会いできることを楽しみにしております。

大阪大会 交流会の情報(追加)

高生研会員の皆様へ 「会員向け、総会議案書のアクセスについて」

大阪大会がいよいよ来週に迫りました。

さて総会の議案書は例年、機関誌に同封していましたが、今年はそれが諸事情によりできなくなりました。

その代わり、高生研のHPに議案書を載せています。

すでに送られた機関誌に挟んである紙の裏、タックシールにQRコード、URLとパスワードが載っています。

https://kouseiken.jp/高生研2024総会議案書ダウンロードページ からもたどり着きます。

ぜひ、総会の前にご覧ください。

また、当日対面で総会に参加される方には、その場で印刷した議案書をお渡しします。

なお、会計資料(決算書と予算書)がまだ完成していません(鋭意制作中です)。

議案書には「当日配布」としましたが、完成し次第、HPに併せて載せます。

また総会当日には、画面に提示して共有しますので、ご承知おきください。

大阪大会でみなさんに会えることを楽しみにしています。

事務局 塚本徹

交流会「夜の語り場」

交流会「夜の語り場」

「夜の語り場」と聞くと、ディープな酒場で語り合うというような光景を思い浮かべるかと思います。この交流会はそのような深い語り合い・交流ができるような場となるように、運営に関わるメンバーで色々なアイディアを出しながら準備をしてきました。

休み時間のような緩やかでくだけた雰囲気でありながらも、輪の中にうまく入れなくて困ってしまう人が出てこないような工夫や、授業のような満足感を得られ学び合える仕組みを取り入れながらも、堅苦しくなりすぎないような工夫を取り入れました。

語り合う具体的な内容について少し紹介します。

まずは全体会で語りきれなかった内容について語り合います。そして参加者全員とその内容を共有します。その後、参加者が議論したいと考える1つの課題を導き、その課題を問いという形にします。みんなで導き出したこの問いについて、自分の経験・悩みを踏まえながら語り合います。

これまでの高生研で行われてきた手法を踏まえた、新たな試みをぜひ体験しに来てください。

帰るころにはきっと、苦しみや課題を共有する仲間がいるということが分かって勇気が湧き、勤務校に戻った後でも前向きに頑張りたいという気持ちと共に元気になっているはずです。

高生研の楽しいディープスポットにぜひお越しください。皆さんの参加を心待ちにしております。参加すると掲載チラシになぜウサギがうつっているのかという疑問も明らかになります。

大阪大会、現地参加者100名まであと少し。

全国の高生研会員の皆さん、全国大会が来週金曜日から始まります。毎日、天気予報で大阪の気温が高いことが伝えられているにもかかわらず、今日までに多くの方から大会の申し込みがあり、7月26日(金)時点で92名に達しています。内訳は、大阪が34名(地元やのに少ないやん)東京15名(嬉し)熊本7名(来年行くでぇ)埼玉6名、静岡5名、兵庫4名、北海道と青森が3名、2名は京都・滋賀・奈良、1名が愛知・大分・沖縄・神奈川・広島・福井・三重・和歌山・栃木(ひとりは淋しいやん)です。まだ、申し込みをされてない方はもちろん、行こうかどうか迷っておられる周りの方をお誘いの上、ぜひとも「あっつい(気温だけやないで)」大阪においでください。

そのために、28日締め切りを3日間伸ばして31日までとします。

でも、事務処理を円滑に進めるためにできるだけ早めの申し込みをお願いします。

それから、「祝」申し込み100人目の方には、私からプレゼントを用意します。

もう一度言います。どうか、大阪大会への参加をよろしくお願いします。

※ 保育は無料になります。保育の申し込み締め切りは7月30日です。

大阪大会 現地実行委員 受付担当 西村 康悦

こんにちは!保育担当の黒木です。

今月のはじめに、大会ブログで保育の紹介をしましたが、その後、5名の方から申込みがありました!

1歳〜5歳のお子さんが利用される予定です。

なかには、

出産育児を経て、しばらく研究会から離れていたけれど、お誘いを受けて、外向きな気持ちになりました

という声を届けてくださったり、

2歳のお子さんから「一緒にいこ!」と背中を押されて、参加を決意された方もいらっしゃいます。

先の予定を立てづらいのも子育て世代にはよくあることです。

そこで、リーフレットには7/15を〆切としていましたが、7/30(火)まで保育の申込みを延長したいと思います。

あえて書きますが、

今回、保育は無料です。

それは、サービスとしての無料なのではなく、「子育て世代にこそ会場に来て一緒に学びを共有したい」という理念があるからです。

その思いをしっかりと受け取って、申し込んでくださった方々がいることを大変嬉しく思います。

お子さんやご家族の急病・急用等で、参加をキャンセルせざるを得ない状況も十分あります。

その可能性や不安も受けとめた上で、「保育があったから大会参加が叶った」を一人でも多くの子育て世代に実現してもらえるよう、引き続き、呼びかけをしていきます。

ぜひ、お子さんと一緒に大阪大会へ!

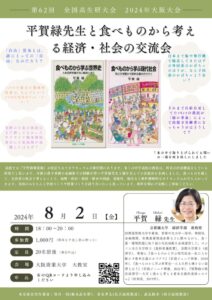

平賀緑先生と食べものを通して経済・社会を考える交流会へのお誘い

平賀緑先生と食べものを通して経済・社会を考える交流会へのお誘い

大阪大会参加のみなさん、8月2日18時から20時まで、

(簡単な夕食と飲み物付き)参加費1000円、

場所:全体会会場(リアクト)の3階(プロジェクトルーム1)

岩波ジュニア新書『食べものから学ぶ現代社会 私たちを動かす資本主義のカラクリ』の著者、平賀緑先生(京都橘大学)をお呼びして、膝を交えた交流会を企画しました。

食べものから気候変動やパンデミックなどの問題をわかりやすく解き明かす平賀緑先生は、丹波の農村で畑を耕す生活や、香港の国際金融センターで仕事をした経験を持っている異色の研究者です。平賀先生は、企画者たちの熱いメールに「いくっきゃないでしょ」と応えて駆けつけてくださいます。

ぜひ、気軽にご参加ください。申し込みは以下のフォームにお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetK5-8QVVCU9xRCA9pIHEbKOGZ3GuLLcchIAAKwz4BiEzFNg/viewform?usp=pp_url

本交流会実行委員 望月一枝(栃木高生研)青木孝太(私立高校教員)、武永隆幸(公立高校教員)

みなさま、沖縄の大城です。

古い話ですが、2003年の名護大会では大変お世話になりました。一昨年の沖縄大会は、コロナに襲われ、自宅療養解除が大会の最終日。その日の午後から、大阪の‟なんたらツーリスト”企画「辺野古で学習し辺野古で飲むツアー」に参加し、大阪のみなさんとのアルコール消毒で、完全回復。後遺症もなく現在に至ります。

高生研大会へのリアル参加は、ずいぶん久しぶりで、その間退職しフリーターですが、専門学校や大学の授業で、教職・人権・保育士養成などを担当し、高校生の進路相談にも関わっております。高生研で学んだ生活指導の実践や理論が、退職後も私の指針になっています。

今大会も充実の内容に、期待が膨らみます。私も交流会に少し関わらせていただいています。

5年前に立ち上げた「名護『教育』を読む会」で、私がレポートを担当した鈴木大裕氏が、今大会に記念講演会講師及び交流会の登壇者として参加される👍と喜んでいたところに、大阪から「現地“外”実行委員おもろいでぇ~ 一番オイシイのが実行委員やぁ~」とささやかれ、乗ってしまいました😅

今までも、人使いは荒いが、その企画は期待以上という信頼と実績👍があります。

今回の、「教育」で地域をつくる!学校現場の声が伝わる!「〇〇すぎる!?」交流会も、懐かしい方々が北は北海道、南の私まで、現地外実行委員で参加します。登壇者5名のラインナップは、ひとりでも数時間はほしい方々ばかり。食べ飲みながらの暑い熱い交流会になります。ぜひご参加ください。

ネックはどう考えても時間がないこと。

当日は2時間半とっています(18:30~21:00)が、それ以外にもいろいろ工夫しています。

事前に「参考文献(下記チラシを参照ください)」を示していますので、参加される方は、事前にお読み頂きますようお願いいたします。

すぐ読めますし、もっと会って話したくなる(交流したくなる)こと確実です。

当日は、いきなり、質疑応答で始めます。

ではみなさま、沖縄より暑い8月の大阪で👍👍👍

※当交流会事前申込Google Formsで受付中!

8月1日(木)締切ですが、すでに半数以上の予約をいただいています。

定員に達し次第予約受付終了(※)ですので、どうぞお早目に。

【8月2日夜】「ゲストが○○すぎる」交流会 申し込みフォームhttps://docs.google.com/forms/d/1mInmbAttag6lm_CON5s7yduUWJQNfwcDZZ6EhYngtRQ/edit

(※)大会当日、「当日受付枠」も予定していますが、「定員=若干」なので、予定の決まっている方は予約をオススメします。

お子さんと一緒に 出会い つながり 学び合いませんか?

こんにちは、大阪大会で保育担当の黒木です。現在2歳半の息子を育てながら、職場では育児時短勤務で働いています。

「小さな子どもを育てているなかでこそ、職場や家から一歩出て、同じ空間でともに学びあいたい」

そう思ったきっかけは、私自身の2年間にわたる育休中の経験にあります。

家にいたとて楽じゃない!

育休中は24時間、息子と過ごす毎日を過ごしていました。朝起きて、あるいは前日の晩から「さて、どんな一日を過ごそうかな」と、天気や子どもの体調、用事の有無と照らし合わせながら考えます。当時は息子との贅沢な時間を満喫していたつもりでしたが、保育園に通うようになった今、そんな毎日にも実はプレッシャーを感じていたことに気づかされています。

特に、TVやYoutubeに子守りをしてもらうことへの罪悪感は、子育て中の人なら誰もが抱いたことがあるはずです。「あ~今日はいつもより長く見せてしまったな…」という自責の念を少しでも払拭できるように、天気のよいときや用事を作っては、外に出かけるようにしていました。当然、私の気分が乗らなくて、一日家のなかで過ごす日もあります。でも、そういう日は決まって体力を持て余す息子。結局、外の空気に触れることが私自身のリフレッシュになっていることに気づかされ、「やっぱり一日に一回は外に出よう!」と心に誓うのです。

子育てを通して見える世界が現場と交差する

学びの場に足を運んでほしいと思うのは、日々の育児のなかで教育の原点的なものに触れる機会が多いからです。当たり前のことなのですが、子どもと触れ合っていると、その成長過程で多くの気づきがあります。例えば、私は英語の教師なので、言葉を発する前の乳児が手振りや視線で必死に意思を伝えようとすることや、言葉を聞いて理解できても、それを自分の口に出せるまでには相当の時間と勇気がいるとわかったことは、生徒に第二言語を習得させる上でとても大切な視点でした。

9年前にはじめて参加した大阪大会の一般分科会で、私が定時制の生徒との関わりについて報告したときも、子育て中の参加者からの助言に、なるほど、と大きくうなずいたことがあります。成育過程において他者との関係性が希薄だった生徒が、うまく自分の思いを伝えられないときに、「○○くんの言いたいことって、こういうこと?」と代弁してみては、とのアドバイスでした。小さい子どもとの日常的に欠かせないやりとりから生まれた、子育て世代ならではの意見として、忘れることなく今も胸に刻んでいます。

大阪大会 保育の魅力

今大会では、「つながりひろがる“循環型の子育て相互支援”の社会」をめざして、京都市内を中心に子育て世代のさまざまなニーズに応えてこられた、『NPO法人京都子育てネットワーク』の保育スタッフの方々にお越しいただきます。

赤ちゃんと一緒に過ごせる、「安心できる居場所」との出会い、そこに集う「子育て仲間」と出会い、子どもの「遊び仲間」ができる。仲間と一緒に支え合い・学び合う時間の中で「誰かの役にたつ」経験は、お母さん・女性としての確かな自信へ

(法人HPより)

大阪大会がまさしく安心できる居場所となり、出会い、仲間づくりの場として実り多きものになるよう、保育スタッフの力をお借りしながら実現していきたいと思います。

(もちろん、お父さんがお子さんと一緒に参加し、お母さんに自分の時間をプレゼントするのも、素敵だと思います!)

託児場所では、おもちゃやおむつ替えスペースも用意する予定ですので、おでかけグッズをご持参の上、お越しください。

保育の申し込みは、7/15(月・祝)までに大会申し込みフォームより受け付けます。お申込みいただいた方には、こちら(2024osakataikai@gmail.com黒木)からお子さんの年齢や人数などの詳細をお聞きします。

職場やお近くにお住まいの方にも、ぜひご案内ください。お待ちしています!

1カ月を切った、高生研大阪大会! ゲストが「〇〇すぎる!?」交流会

今夏、8月2日~4日まで大阪商業大学で開催される、高生研夏の全国大会。鈴木大裕さんの記念講演会から様々な分科会が開かれます。毎年、自然発生的に開催されている交流会ですが、今回は入念な下準備をしている交流会があります。その交流会では、「ゼータクすぎる!?」「すごすぎる!?」「飲みすぎる!?」などなど5人のゲストをお招きし、「講演会」ではなく「交流会」をコンセプトに準備を進めています。ゲストを囲み、楽しくお話しをきき、語り合い、そして食べ飲みしましょう、という企画です。

交流会のテーマ;「教育」で地域をつくる/学校現場の声が伝わる

<ゲスト紹介(※以下は各ゲストに一番「近い」実行委員メンバーからの紹介)>

・梅北瑞輝さん

多くの学校が「東大(進学)」「甲子園(部活)」「しつけ(厳しい指導)」のどれかを特色としてめざしているなか、梅北さんの勤務校(飯野高校)では、学校玄関に大きく「探究」の実績。その中心として「探究」分野のパイオニアとして全国的に有名、また、「一般社団法人えびのびと代表理事」「地域みらい留学理事」「えびの市企業支援センター起業家応援団」など、地域在住在勤者としてさまざまな顔で学校の内と外とを「つなぐ人」です。

・鈴木大裕さん

アメリカの大学院で学んだ教育研究者が、突如地域おこし協力隊員としてやってきたのは高知県土佐町。銘酒「桂月」醸造の地で、『日本の教育の未来を考え飲んで語り合う合宿』を連続開催、その後、土佐町議に立候補し2期連続トップ当選した。大裕さんの目ざす「教育を軸としたまちづくり」の現状と未来は? 新自由主義への対抗軸=「土佐町モデル」を描く実践をもとに、参加された皆さんと意見を交わします。

・久保敬さん

元大阪市立小学校校長。コロナ禍でオンライン授業をせよという当時の松井大阪市長からの「お達し」に対して、それに振り回される立場の現場校長として送った「提言」が大きな波紋を呼びました。朝日新聞での連載記事とそれをまとめた「僕の好きな先生」でも有名ですが、連休中に映画『阿賀に生きる』関連のイベントで新潟に行った時に、久保さんがいたのは驚きました。伝説の「超腹話術」も必見!

・榎原佳江さん

大阪の府立高校で教諭として勤務。その授業は「ユニーク」かつ「大人になっても忘れない」と評判です(元教え子談)。また、「スクールボイスプロジェクト(SVP)」の理事として、教職員の声を「見える化」したり、教職員の対話やつながりで学校や社会をより良くするため活動中。メディアにもたびたび出演されていますが、face to faceの交流会だからこそわかる、榎原さんのパワフルさ・行動力・人間的な魅力に刺激を受けること間違いなし!!

・佐藤功さん

33年間の大阪府立高校教員時代、高生研大会でも報告された「車イスMAPづくり」や主権者教育など「ひと・もの・こと」をつなげる実践多々。その後、大阪大学教員として5年間、西日本豪雨の復興支援をきっかけに、地域と複数大学の教員・学生で連携し、「消滅予告」されたまちで探究型教育によるまちづくりを行っている。復興支援日本酒『緒方洪庵』プロジェクト等の語りに乞うご期待。本交流会はじめ、隙あらばオモロイこと企画中。

上記、紹介文からも今回の交流会のゲストが豪華すぎることが伝わってくると思います。今回の交流会の趣旨は、エライ先生方のお話しを有難くいただくということではなく、ゲストと参加者が、お互い顔の見える距離で語り合おうというものです。

現段階では全体会会場(大阪商業大学)近くのイタリアンレストランを貸切って飲食付きでやろうと考えています。今回の交流会は、ゲスト5人と全国から公募中の「実行委員」10人、そして申込者(事前申込枠10名、当日若干名)で行いますが、あくまでも「交流会」であるということをご承知ください。交流会の会費は、時価(飲食、謝金込みで5000円程度を想定)となります。続報は、「高生研HP」の「大阪大会応援ブログ」にてお知らせしますので、ご確認ください。また、高生研全国大会への参加申込(1日でも可)が当交流会参加の必須条件ですので、必ず高生研全国大会への申込を済ませてから、当交流会への参加申込を行ってください。

※当交流会「実行委員」全国公募中~taikanokaisin@kd6.so-net.ne.jpまで(手間ヒマかかるけど、一番オイシイのが実行委員)

※事前申込Google Formsで受付中!

8月1日(木)締切。ただし定員に達し次第終了。どうぞお早目に。

https://docs.google.com/forms/d/1mInmbAttag6lm_CON5s7yduUWJQNfwcDZZ6EhYngtRQ/edit

大阪 富永

オンラインでも実施する分科会について

オンライン実施希望フォーム(〜6/30)から得られた投稿から

以下の分科会でハイブリッド形式で実施することになりました。

8/3の午前について

1 [ HR ] ジェットコースターマジック 大矢 由加(大阪)

3 [授業] 「公共」における主権者教育の試み 井出教子・ 中江彬文 (京都)

4 [授業] 「冤罪」から出発する法教育の可能性 佐藤 岬平(大阪)

8/3の午後について

5 [ HR ] 「生きる」という意味で健全な場を作る 内藤 美紀(東京)

6 [ HR ] 細分化された人間関係に、集団づくりをしかける 鈴木 誠一(大阪)

7 [授業] “楽しく深められる”授業を求めて~歴史教材の発掘と考える歴史への転換~ 櫻井 颯(静岡)

問題別は、

1 ルールメイキングによる校則改定のとりくみ 長野仁志(大阪)

2 新高生研の生活指導を探って 相良武紀(豪)、望月一枝(栃木)、藤本幹人(滋賀)

4 「弱さ」の共有、ケアコミュニティと自治的世界 内藤実践(和光高校)を元に 森 俊二(埼玉)、内藤美紀(東京)

それぞれの分科会のPR文はリーフレットから。

オンライン参加の申込はこちらのリンクから。

オンライン参加を申し込まれた方には、全ての分科会を収録した(オンラインで実施される分科会以外の分科会も収録。)大会紀要PDFファイルがダウンロードに可能(7月末日を目処)となります。

対面ではどうしても参加できない方は是非、ご検討ください!

高生研全国大会オンラインフォーム担当 安藤

交流会企画(内容一部(かなり)変更あり)

名称:「大阪ジャズの夕べ」

日時:8月2日(金)第1ステージ19:00~ 第2ステージ20:30~

場所:東梅田「ロイヤルホース」(会場の河内小阪駅から約45分)

メンバー:たなかりか(Vo)鈴木孝紀(Cla)荒玉哲郎(B)

※ クラリネットがメインの、少し変わった編成です。 フィー:2750円+1ドリンク(660円~)+1フード(990円~)

定員:最大8名

※ 場所をSUBからロイヤルホースに変えました。

※ 現在、2名の予約が入っています。

※ 希望者は、7月中に全国大会申込フォームの通信欄に明記してください。

オンラインのニーズを探る

高生研では、2020年よりオンラインを活用した全国大会開催を模索してきました。コロナ禍において、オンラインで参加する必要性が生じ、コンピューターやZoomなど、不慣れな中、対面とオンラインを併用したハイブリットでの開催を試行錯誤する取り組みを行い、一定のノウハウを身につけてきたように思います。

ご存じの方もいるかもしれませんが、対面とオンラインを同時に行う形式(ハイブリッド)は、音響設備にそれ相応の機材が必要になります。とにかく音声をハウリングなく双方向で行うことは、苦労するのです。

2023年昨年の大会は、初日、ハイブリッド設営担当が新幹線の遅延で開始時間に間に合わないというアクシデントが発生しました。結果、全体会でのハイブリッド運営が行き届かなくなり、オンラインで参加されていた方にはご迷惑をおかけしたかもしれません。また、分科会においても同時に4つの対面会場をオンラインでもそれぞれつなぎ、実施してきましたが、どこまで行き届いたものになったか。

このような課題を見つめつつ、2024年の大会では、オンラインでも行う分科会を同時開催を3つまでに絞ることにしました。理由は、ホスト運営担当者を絞り込んみできる限り経験のある人材を配置することと、対面重視に、よりシフトさせたいという思いからです。またそのためには、オンラインでのニーズがない分科会を峻別する必要が出てきました。機材と人員をかける必要がないわけです。

現在その希望をきいています。この応援ブログの上部(スマホの方は≡の中)、「オンライン実施希望分科会」についてフォームから簡単に希望が伝えられます。この6月末が希望の締め切りです。「対面では行けないけど、高生研の分科会は絶対見て、聞いて、参加したい!」という方は、すぐにフォームに入力ください。

高生研全国大会オンラインフォーム担当 安藤

交流会「教育」で地域をつくる/学校現場の声が伝わる①

高生研夏の全国大会にはいい思い出しかない。

毎回夜の交流会でしみじみ交流した青森、アフター企画には僕が昔お世話になった牧場も組み込んだ北海道、初めて行った隠岐のイメージが強烈な鳥取・・・ん? いずれも「大会そのもの」ではないじゃないか!?

ということで、僕のような不真面目な参加者でも、有意義な時間を過ごすことのできる懐の深い全国大会です。交流会は、自然発生的でフレキシブルなところが持ち味ですが、今回の大阪では、事前に入念な下準備をする企画が進行中です。梅北瑞輝さん(宮崎県立高校教諭&地元の一般社団法人「えびのびと」代表理事)、鈴木大裕さん(教育研究者&高知県土佐町議員)、久保敬さん(元大阪市立小校長。首長の「よかれ」と学校現場~市長に送った「直訴」が大きな波紋を呼んだ校長)、榎原佳江さん(大阪府立高校教諭。「スクールボイスプロジェクト(SVP)」理事)、・佐藤功さん(大阪高生研)の5人のゲストをお招きし、「講演会」ではなく「交流会」をコンセプトにして、一人のゲストに参加者が十人程度という近い距離で語り合い、美味しい食事とお酒を楽しむ会です。

5人のゲストと全国から申し込んでいただく実行委員(10人)、それに参加者とで有意義な時間を作っていきたいと考えています! 大阪 牧口

<以下はリーフレットより抜粋>

交流会 8月2日(金) 18:00~ ・「教育」で地域をつくる!/ 学校現場の声が伝わる!(大阪)18:00~20:00

梅北瑞輝さん(宮崎県立高校)、鈴木大裕さん(教育研究家)、久保敬さん(元大阪市立小学校長)ほか豪華ゲストとともに、質疑応答会や座談会を行いながら、語り飲み食べる“交流会”です。 定員や事前申し込み等は、今後の高生研大会応援ブログHPにご注意ください。

一般分科会 [ HR ]夜間定時制でのRを巡る3年間

6月9日、北本市文化センターの研修室で埼玉県高生研のゼミが行われました。

参加者はオンライン含めて11名でした。

前半では渡部先生の実践の読み込みとディスカッションを行いました。実践を読み込むほど、渡部先生の生徒を想う気持ちの深さに感動しました。定時制という教育現場でもマイノリティな中でできることを模索し奮闘する姿や、色々と抱えている生徒からなるコミュニティだからこそ生じる問題に真っ直ぐ対応される姿から、多くのことを学ばせていただきました。

後半では交流会を行い、主に現場に立つ若手教員の悩みを打ち明ける機会となりました。

渡部実践は、大阪で行われる全国大会で発表されます。渡部先生の温かさをぜひ全国の舞台で味わって下さい!

吉村

<一般分科会 8月3日(土) 9:00~12:30>

2.[ HR ] 夜間定時制でのRを巡る3年間

夜間定時制高校に着任と同時に担任した12人は現在4年次までに半減した。それぞれに過酷な背景を持つ生徒たち。中でも不登校歴が最も長いRは、義務教育の9年間のうち、登校できた期間は3年にも満たない。九九もアルファベットも身近な漢字も身についていない。学習や愛着に課題を持ち、コミュニケーションがひときわ難しいRと行きつ戻りつ格闘した3年間のHR実践。

<リーフレットより抜粋>

2024大阪大会ブログスタート

2024大阪大会のリーフレットが完成しました。

ことしの大会テーマは「学校は楽しい!生徒が学校をつくるとき」です。

1日目はプレ企画に全体会で基調討論。2日目は午前と午後に一般分科会。

3日は問題分科会です。

今年の高生研総会は2日目の夕方18時~20時の日程で行われます。

全国から集う仲間で、生徒も先生も保護者も笑顔で過ごすことができる学校作りのために話し合いましょう。

たくさんの方の参加をお待ちしています。

ブログ担当 青森高生研 吉田

オンライン参加権(高生研全国大会2024大会)

オンラインで2024大阪大会(会場:大阪商業大学)にオンラインで参加するための

接続情報と紀要のPDFファイルの提供を受ける権利を購入いただけます。

お支払いは、ゆうちょ銀行への送金・振替にてお願いしています。

(接続情報と紀要のダウンロードは7月30日以降になります。)

第61回高生研全国大会東京大会について

大会グループチーフの中西です。東京大会に150名もの参加をいただきありがとうございます。

また、会場をお貸しいただいた成城大学をはじめ、サポートしていただいた方々、団体、店舗に感謝申し上げます。

今大会は、新型コロナが5類になってから初の大会で、「対面参加したくなる大会」をコンセプトに現地実行委員会を中心に企画、開催されました。私自身も、久しぶりに対面でお会いする方や、新たな出会いなどもあり、とても楽しく充実した大会であったと思います。

なお、大会行事についての感想は昨日、締め切らせていただきました。ご承知ください。

2024年度は大阪大会ということで、また多くのご参加をお待ちしております。まだまだ暑い日が続きます。

夏バテにお気を付けください。

高生研大会グループチーフ

中西 治

東京大会いよいよフィナーレです。

たくさんの参加をえた2023東京大会!

3日目の午前の日程が終了しました。

感想フォームのリンクを載せておきます。

パソコンからでもごゆっくり入力ください。

よろしくお願いします。

高生研全国大会2023東京大会感想フォーム

↑の入力〆切8月23日

-pdf-212x300.jpg)

2枚目-pdf-212x300.jpg)