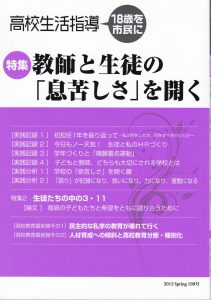

高校生活指導 18歳を市民に 203号目次

第55回全国大会(静岡大会)へのお誘い p. 4

特集1 検証!アクティブ・ラーニング

〔実践記録①〕対話的・創造的に学ぶ地歴の授業 牧野一高 pp. 6-13

〔実践記録②〕『100万回生きたねこ』による英語・国語の協同授業 佐々木忠夫 pp. 14-21

〔実践記録③〕暗闇の中での対話〜美術のアクティブ・ラーニング〜 里見真知 pp. 22-29

〔実践記録④〕判決文授業〜臨床こくご学の実践〜 札埜和男 pp. 30-37

〔分析論文①〕アクティブ・ラーニングの可能性と危機

〜実践記録から18歳を市民にする文脈を読む〜 望月一枝 pp. 38-45

〔分析論文②〕批判的アクティブ・ラーニング論〜4つの実践記録から〜 子安 潤 pp. 46-54

特集2 「多様な家族形態」と学校教育

〔実践記録①〕さやの家族まるごと支援プロジェクト 宮地智広 pp. 56-63

〔実践記録②〕家出のすすめ〜家族って何だ?〜 鈴木嘉子 pp. 64-71

〔実践記録③〕「家族の多様性に気付く」家庭科教育実践 齊藤浩幸 pp. 72-79

〔分析論文〕誰もが幸せに生きられる〈家族〉を模索する 今関和子 pp. 80-87

〔講演記録〕今、「近代家族」の何が問題なのか

〜憲法24条破壊問題とのかかわりで〜 岡野八代 pp. 88-97

〔座談会〕「近代家族」と学校教育を語り合う「多様な家族形態」と学校教育 pp. 98-105

絹村俊明、岡野八代、吉田容子、影山葉子、望月一枝、今関和子、内田理、橋本純、鈴木壽子、坂杉隆道

〔連載〕キーワードで読み解く高校教育最新事情

市民に育てるカリキュラムを〜批判的な学びを軸に〜 森 俊二 pp. 106-108

アクティブ・ラーニングを生活文脈から組み換える 岡村明弘 pp. 109-111

〔連載〕生活指導入門[HR編]生徒とともにステキなホームルームを! 中 順子 pp. 112-113

〔連載〕生活指導入門[生徒会編]まずは足場を固めよう! 酒田 孝 pp. 114-115

〔連載〕生活指導入門[授業編]授業を「公共空間」に! 絹村俊明 pp. 116-117

ミニ実践 どうやっているの? HRづくり 〜生徒が当事者になるとき〜

〔ミニ実践①〕自分たちのクラスは自分たちでつくる

〜委員長解任をめぐって〜 溝口幾子 pp. 118-119

〔溝口実践に寄せて〕クラス(社会)を作り上げていくための「教育的な」自治指導 相良武紀 pp. 120-121

〔ミニ実践②〕はじめての担任・奮闘記 梅原将大 pp. 122-123

〔梅原実践に寄せて〕参加を支えるケアをめざして 上森さくら pp. 124-125

映画の中に「世界」を読む「1000グラム ハカリしれない愛のこと」 池ケ谷八州志 pp. 126-127

ほっとするとき 見波由美子 pp. 128-129

BOOK GUIDE 18歳を市民に pp. 130-131

編集後記 p. 132